Subtotal: $

Checkout

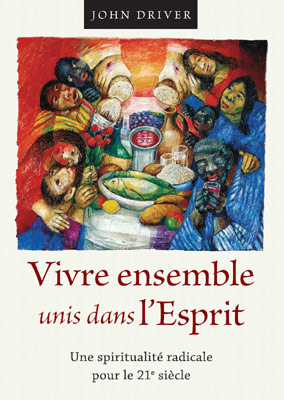

L’article suivant:

La ville pue. La ville, cette ville, chaque ville partout : Ils empestent l'urine nauséabonde, les raclures de vomissements, la nourriture pourrie, la marée d'excréments humains qui stagnent dans les égouts.

Vous voulez une image de la métropole ? Une représentation de la chose en soi ? Pensez à une scène nocturne, comme un paysage urbain dans une peinture photo-réaliste, où un sordide rat galeux qui jaillit d'un égout pluvial pour ronger un pigeon mort dans leur gouttière. Les entrepôts abandonnés, la brique tachée de smog, transforment la rue en un canyon obscur et jonchent d'ordures les trottoirs répugnants. Au-dessus, un panneau d'affichage publicitaire vante des diamants brillants, portés par une femme élégante, presque orgasmique, moulée dans une robe bleue. Un autre panneau brillamment éclairé incite les passants – dans une police de caractères rouges surchargée et surexcitée – à appeler un avocat véreux et poursuivre des gens en justice.

Valentino Belloni, Père et fille

Toutes les photos ont été utilisées avec la permission de Valentino Belloni

Londres, Los Angeles, Lahore : peu importe l'endroit. Tous les espaces urbains ont cette odeur pestilentielle d'une foule de gens entassés les uns contre les autres. Tous se décomposent. Ils incitent au commerce de la malhonnêteté. Ils propagent des maladies. Remontez des siècles en arrière et voyez ces trottoirs fissurés. Le métro, les égouts et les canalisations rouillées. Le sol souillé s'est affaissé sous le poids contre nature de la ville.

Et même alors, nous ne retrouverions pas le murmure enchanté des origines, le cœur vert et frais d'un Nouveau Monde. Retrouvez la ville au moment de sa fondation. Retirez les cadavres empilés les uns sous les autres, les générations de violence... Et si l'on replongeait dans sa terre d'origine, on ne trouverait que la tombe du premier meurtrier fondateur de l'espèce. La ville est bâtie sur la mort, du début à la fin. Une ville d'ossements.

Il existe une autre ville, bien sûr. Ou, du moins, une autre façon de la voir : cette ville est parsemée de fleurs, d’œillets coupés et des roses en seaux à l'épicerie du coin. Cette ville regorge de parcs, de boulevards bordés d'arbres et de drapeaux flottant au-dessus des rues pavées. On y trouve des auvents et des porches en marbre. Les bonnes manières y règnent en maître, d'ailleurs : aucune civilisation ne pourrait exister sans civitas. Pas d'urbanité sans l'urbain. Rien de politique sans la polis.

Voulez-vous une contre-image d'un monde métropolitain ? Imaginez, peut-être, un petit déjeuner avec croissants, café au lait, « Tôt le matin / D'une belle journée d'été », pour citer le poète Robert Hillyer :

Ils arrosaient le trottoir brûlant

Avec une giclée scintillante de vaporisateur.

Et l'odeur des averses d'été

Lorsque la poussière est détrempée,

Sous un décor de verdure,

Rue François Premier..

Ou imaginez déambuler dans un paysage urbain. Vous vous promenez à l’abri d’un parapluie dans, par exemple, Rue de Paris, temps de pluie par Gustave Caillebotte. Ou quelque chose de plus doux, comme Chambres du Parlement Coucher du soleil de Claude Monet. Ou encore, quelque chose de plus percutant, comme Paris par la fenêtre de Marc Chagall.

La ville abrite musées, symphonies, ballets et opéras – tous ces arts civilisés qui n'existent que grâce à la munificence publique. Les riches ont du mal avec la générosité : les actes de charité ne sont généreux que lorsqu'ils s'accompagnent de sacrifices ; mais les riches ne sacrifient pas grand-chose, même lorsqu'ils donnent beaucoup. Cependant, Aristote nous donne un autre nom pour cette bonne action d’offrir des présents grandioses. Il l'appelle « la vertu de la munificence » : des dons à la société si importants que seuls les riches peuvent se les permettre. Et la ville est l'endroit où peut s'épanouir la magnificence.

Les grandes villes ne sont ni des basses-fosses puantes ni des jardins enchanteurs.

Le lieu d'une activité débordante ainsi que de beauté. Le lieu de la bienfaisance et de la civilisation. Une terre de fontaines. Le lieu de vastes espaces pour le rire et la joie de l'interaction humaine. La ville est celle d'une femme et d'un homme, appuyés l'un contre l'autre sur le banc du parc le matin d'un week-end estival. La ville c'est le Père Noël de l'Armée du Salut qui sonne sa cloche et rit pendant que tombe la neige de Noël. La ville, ce sont ces gens qui s’approchent et sourient en introduisant un billet d'un dollar dans sa boite rouge en fer. La ville c'est l'écolière en uniforme bleu-marine qui va derrière un arbre se cacher de son chien, puis décide d’aller vite prendre dans ses bras le teckel anxieux pour lui faire un câlin. Une ville bruissant de petites grâces.

Bien sûr, personne n'a jamais tvraiment vécu dans l'une ou l'autre de ces villes, celles des Ossements ou des Grâces. Nous ne connaissons qu'un étrange amalgame des deux : corruption et honnêteté, méchanceté et bienveillance, côte à côte. Les grandes villes ne sont ni des basses-fosses puantes ni des jardins enchanteurs. Pas complètement. Ce ne sont que de beaux échecs et des succès en demi-teinte.

Même la ville assiégée par la guerre possède ses vertus rédemptrices. Même l'utopie la plus éblouissante cache ses péchés honteux.

Les vicieuses villes de Sodome et Gomorrhe semblent faire éclater la vérité profonde sur les villes – jusqu'à ce que, soudain, il n'en soit plus rien.

D'où la ville tire-t-elle son origine? On invoque souvent l'économie pour expliquer la naissance des villes dans l'Antiquité, et c'est très bien : la ville s'est avérée le plus grand moteur économique que le monde ait jamais connu. Mais quand les êtres humains ont pour la première fois abandonné la vie nomade, cela n'avait rien à voir avec une soudaine compréhension des avantages financiers inhérents aux réservoirs d'amas de capitaux et des effets monétaires de la division du travail. Le mot même d'économie trahit ses récentes origines : dérivé d’oikonomia, mot grec ancien pour la gestion d’une maison, l'économie est devenue le mot désignant le budget du roi, la gestion de la maison royale, terme qui s'est ainsi développé à la fin du Moyen Âge pour signifier la gestion financière de la nation.

Dans La Cité antique (1864), l'historien Fustel de Coulanges fait valoir que la ville est littéralement issue de la tombe. Coulanges soutient que les peuples nomades avaient tendance à enterrer leurs morts dans des endroits particuliers. Peu à peu, des temples furent érigés près des tombes ; puis, près des temples, furent construites des places de marché, puis des maisons autour de ces places de marché.

Et puis, bien sûr, il y a la théorie politique, la civilisation comme refuge contre l'état de nature brutal et méchant de Thomas Hobbes. En anthropologie, René Girard souligne que la mythologie fait presque toujours présider la mort à la naissance d’une civilisation. La ville est peut-être née de la peur de notre propre mort. Ou peut-être la ville est-elle née du chagrin ressenti à la mort d’autrui. Quoi qu'il en soit, au commencement de la ville était la mort.

Dans la bible, la première ville est fondée par Caïn, le premier meurtrier. À partir de là, l'Écriture exprime une méfiance constante envers les villes – le sentiment persistant que les villes sont définies par les tentations qu'elles offrent, les occasions qu'elles fournissent de pécher.

Les prophètes viennent du désert et des pâturages ; de la ville vient la corruption. Même en Terre Sainte, l'Arche d'Alliance repose dans le camp de campagne de Shiloh, plutôt que dans les villes conquises. Les vicieuses villes de Sodome et Gomorrhe semblent faire éclater la vérité profonde sur les villes – jusqu'à ce que, soudain, il n'en soit plus rien. Les Psaumes, puis les prophètes après David, offrent une vision différente de la ville. Son nom est Jérusalem.

C'est ainsi que saint Augustin perçoit l'histoire sociale de La Cité de Dieu. Caïn (signifiant « possession »), le fondateur de la ville terrestre, et son fils Hénok (signifiant « dévouement »), au nom duquel elle fut fondée, indiquent que cette ville est terrestre tant à ses débuts et qu'à la fin – une ville où l'on n'espère rien de plus que ce qu’on a sous les yeux en ce bas monde.

Augustin explique comment la Genèse énonce les professions de la lignée de Caïn : six générations plus tard arrive Jabal, « le père de ceux qui habitent sous la tente et de ceux qui ont du bétail » ; Jubal, « le père de tous ceux qui jouent de la harpe et de l'orgue » ; Tubal-Cain, « maître de tout forgeur de bronze et fer » ; Naamah, qui signifie « beauté et plaisir ».

Ces frères sont décrits comme fondateurs des compétences nécessaires à la vie de la ville, et leur sœur les aide à mettre en exergue les tentations de la ville – y compris (selon les interprétations rabbiniques) ses belles chansons en hommage aux idoles. Ensuite s'ouvre le bref poème, le « Chant de l'Épée », que chante leur père, Lémec :

...écoutez-moi, femmes de Lémec,

prêtez attention à ce que je dis !

C’est que j'ai tué un homme pour ma blessure

et un enfant pour ma contusion.

Si Caïn est vengé 7 fois,

Lémec le sera 77 fois. (Gn 4 : 23–24)

On situe l'origine de la violence au moment où Caïn établit la première ville, et la persistance de la violence fut annoncée dans le « Cantique de l'épée » de Lémec.

Au plus profond d'elle-même, la Cité des Ossements est fondée sur le meurtre.

Cependant, quand David introduit l'Arche à Jérusalem, la Bible commence à raconter un contre-récit. Avant David, la Bible mettait en opposition la violence pécheresse de la ville et la paix de l'Eden, le monde idyllique de l'innocence dans le jardin. Après David, la Bible a tendance à contraster la violence et la corruption de la ville réelle – Babylone et Ninive entre autres – avec la paix de la ville idéale.

Valentino Belloni, Craqué

Comme on le sait, Isaïe promet que, lorsque Dieu exercera son jugement parmi les nations, les peuples de la terre « Martelant leurs épées, forgeront des socs pour leurs charrues, et, de leurs lances, feront des faucilles. Plus aucune nation ne brandira l'épée contre une autre nation, et l'on n'apprendra plus la guerre » (Is 2 : 2–4). Or, cette prophétie vient immédiatement après l'assurance que « de Sion sortira la loi et la parole du Seigneur de Jérusalem » – une paix qui ne peut s’instaurer que dans une ville sainte, pas dans une cité de mort. Et même alors, elle n'est promise que « dans les derniers jours » – idéal apocalyptique de la ville, et non sa réalité, même dans la ville actuelle de Jérusalem.

Augustin soutient qu'il s'agit d'une vision de la Cité de Dieu, qui s'oppose à la Cité de l'Homme. Nous devons vivre dans une seule ville : la polis, avec ses structures civiques qui ont beaucoup de mal à contenir la menace constante de l'escalade de la violence. Néanmoins, nous sommes appelés vers l'autre ville : l'idée de la Nouvelle Jérusalem, qui se développe à partir des prophéties d'Ézéchiel tout au long du livre de l'Apocalypse.

La Bible commence avec un jardin et se termine sur une ville, comme l'ont rappelé Jacques Ellul et d'autres ensuite. Dans Sans feu ni lieu : Signification biblique de la Grande Ville, 1975, Ellul soutient que le plan de Dieu se développe à travers l'histoire sacrée en suivant cette même trajectoire. Ellul lui-même se méfiait des villes réelles, considérant la vie urbaine comme une contrainte pesant sur la liberté et l'autonomie humaines. Mais il reconnaît l'image apocalyptique de l'Apocalypse comme une rupture importante d’avec les autres religions anciennes : la Bible ne promet pas un retour à des débuts idylliques. Au lieu de la première innocence du jardin d'Eden, nous avons la seconde innocence de la Nouvelle Jérusalem, descendue du ciel de la part de Dieu et « promet de mettre fin aux émotions de la mort – tant l'anxiété face à notre propre mort que la douleur causée par la mort d'autrui : "Et Dieu essuiera toutes les larmes de leurs yeux ; et il n'y aura plus ni mort, ni douleur, ni chagrin, ni cri, ni douleur, car les anciennes choses sont passées" (Ap 21 : 4–18) ».

Comment comprendre les villes humaines par rapport à cet idéal prophétique ?

Oh, nous avons imaginé une ville dûment détruite, comme Sodome et Gomorrhe. L'Incendie de Los Angeles, le roman de Nathanael West (1939), se termine sur une image de la ville en flammes : les vents secs de Santa Ana extraient l'humidité des bungalows de bois pour n'en faire que le combustible attisant le grand feu purificateur. Nous avons même imaginé la ville comme digne d'une destruction qui ne vient jamais tout à fait, comme si Dieu avait abandonné jusqu'à même sa colère contre nous. Dans Gatsby Le Magnifique, par exemple, un panneau d'affichage, publicité pour un optométriste, se dresse au-dessus de la vallée des cendres : « Au-dessus de la terre grise et des spasmes de poussière sombre qui dérivent sans fin sur elle, vous apercevez, après un instant, les yeux du docteur T. J. Eckleburg. »

Or, dans la vision d'une ville non fondée sur le meurtre, on peut envisager un chemin de rédemption en faveur des villes que nous habitons actuellement. C'est précisément notre vocation d’atteindre la Cité de Dieu, qui n'est pas encore arrivée, ce qui nous permet d'œuvrer pour l'amélioration de la Cité de l'Homme. William Blake, se plongeant dans les « sombres moulins sataniques » de l'Angleterre industrielle, imagine l'apocalypse redonnant nature et sainteté à la terre troublée, et il s'engage : « Je ne cesserai de me battre mentalement, / Et mon épée ne dormira pas dans ma main : / Jusqu'à ce que nous ayons construit Jérusalem, / Dans la terre verte et agréable de l'Angleterre. »”

Valentino Belloni, Concert privé

Pourtant, même le désir de perfectionner la cité terrestre peut conduire à une répétition du péché de Caïn. Un exemple extrême en est la rébellion de Taiping – conflit humain le plus sanglant hormis les guerres mondiales – qui en 1853 prit Nankin, et la rebaptisa « Nouvelle Jérusalem »

À new york, des flottes de taxis jaunes descendent en trombe la Cinquième Avenue jusqu'à Washington Square, en passant par les ravins de Greenwich Village, puis les canyons de Wall Street. De l'autre côté de l'océan, des troupeaux similaires traversent Londres. Cracovie se retrouve tout autour du monde. À Salvador de Bahia, dans la ville coloniale brésilienne, on peut se promener comme dans la ville royale polonaise, parmi de superbes édifices catholiques – ce qui montre que tout ce dont nous avons besoin, d'un quartier à l'autre, pour conserver une architecture baroque encore présente aujourd’hui, c'est d'une ville riche au moment opportun, et trop pauvre au siècle passé pour qu’on ait pu la détruire et reconstruire. Malgré toutes leurs différences, les villes reflètent les traits et caractéristiques de toutes les autres villes.

Ankara, Brasilia, Versailles et Las Vegas, par exemple. Chacune aussi différente que possible, elles partagent pourtant quelque chose d'étrange : une uniformité inquiétante à chaque époque de son architecture, du fait d’avoir été construites toutes en même temps. Rome, se plaignait Ezra Pound, est la seule ville gérée comme un musée. Mais toutes les villes méditerranéennes ressentent parfois la même chose. Toutes les villes côtières, comme l'a souligné Albert Camus, tournent le dos à la mer ou se tournent vers elle. Charleston et Miami sont des villes américaines qui penchent leur éblouissant visage sur l'eau. Tacoma et New York sont des villes qui se sont repliées vers l'intérieur, et ont repoussé leurs sinistres entrepôts au bord de l'océan.

Même le désir de perfectionner la cité terrestre peut conduire à une répétition du péché de Caïn.

Je me souviens m'être assise une fois, tard le soir, dans un restaurant du sud de San Francisco, et avoir lu Atticus, le roman de Ron Hansen de 1996. Des vagues de brouillard pulsaient contre les fenêtres. On entendait le rugissement des avions du côté de l'aéroport voisin. Le café se voulait l'ancien standard américain : une eau épaisse, brun pâle, brûlée par le percolateur. Et le roman – ah, oui, le roman. Dans son conte inspiré du Fils Prodigue, où il est question d'un éleveur moderne et son fils disparu, Hansen présente un symbole élaboré à partir d'un chien solaire – cet étrange phénomène atmosphérique pendant lequel on croit voir un second, plus petit, soleil trotter à environ 22 degrés à gauche ou à droite du vrai soleil. Dans Atticus, le chien solaire symbolisait la relation des pères et des fils, l'étrangeté du monde physique, et peut-être même l'Eucharistie.

Se pourrait-il que pour la ville existe aussi un symbole aussi riche ?

Au plus profond de son essence, la ville est vile. Au mieux d’elle-même, la ville est noble. Nous n'avons fait l'expérience que d'un milieu mixte : un peu maudit, un peu bénit. Une occasion de pécher et aussi de faire œuvre de charité. Une tache de laideur, un éclair de beauté aussi.

Quelque chose d'humain, en d'autres termes – chargé de la culpabilité de Caïn, mais tendu vers la Nouvelle Jérusalem.

Traduit de l'anglais par Dominique Macabie.