Subtotal: $

Checkout

Jeunes ouvrières

Les ateliers de misère existent toujours.

par Maria Hengeveld

vendredi, le 26 juillet 2019

L’article suivant:

Aujourd'hui comme il y a un siècle, l'industrie de la confection de vêtements préfère employer des jeunes filles et des femmes. Selon le cliché, on estime que les « doigts de fée » des femmes seraient naturellement faits pour un travail à la chaîne délicat. En outre, on considère qu'elles sont plus dociles et moins susceptibles de causer des ennuis que les hommes. Comme le disait un responsable du personnel d'une usine de Taïwan à l'anthropologue Linda Gail Arrigo : « Les jeunes ouvriers sont trop remuants et pressés pour faire un travail monotone peu valorisé. Quand ils ne sont pas contents, ils sabotent les machines et vont même jusqu'à menacer le contremaître. Les jeunes filles ? Au pire, elles se mettent à pleurer. »

Comment une telle vision sexiste pourrait-elle s'accorder avec le militantisme de Clara Lemlich et des dizaines de milliers de femmes qui se sont battues pour leurs droits au début du 20e siècle ? Ce n'est pas possible : il a toujours fallu que les travailleuses du textile se battent pour leurs droits. La différence entre 1909 et aujourd'hui réside dans le fait que, jadis, la violence exercée contre les ouvrières se déroulait devant les classes à chemisiers, moyennes et supérieures, de la ville de New York. Aujourd'hui, la plupart des actions collectives menées par des travailleuses, ainsi que les moyens utilisés pour les réprimer, se passent généralement loin du regard des consommateurs.

La sous-traitance mondiale implique l'existence d'une distance obligée entre les dirigeants occidentaux des firmes qui donnent les ordres et les directeurs d'usines qui maintiennent le coût de la main-d’œuvre aussi bas que possible. Le sale boulot de l'action antisyndicale a été sous-traité, comme les coutures latérales des tee-shirts. Il n'a jamais été aussi facile pour les firmes de fermer les yeux.

Malgré ces obstacles, des ouvrières du textile, au Vietnam, au Bangladesh et ailleurs, sont descendues dans la rue pour réclamer un travail digne et des salaires équitables. En 2008, au Vietnam, environ vingt-mille travailleuses d'usines de sous-traitance pour Nike se sont mises en grève pour obtenir de meilleurs salaires et conditions de travail. La direction a licencié au moins sept femmes pour avoir incité à une action collective. Quand une organisation syndicale clandestine a insisté pour que Nike, en faisant pression sur ses sous-traitants, aide ces femmes à être réembauchées, Charles Brown, qui était alors pour Nike directeur principal, chargé de la conformité des responsabilités des entreprises au niveau mondial, s'est dérobé en invoquant le régime restrictif du Vietnam. « Il est important, a-t-il répondu, que les travailleurs prennent conscience des limites de leurs droits, ainsi que des droits et des obligations de l'employeur au Vietnam ». Y compris, a-t-il souligné, du droit des employeurs de licencier des ouvriers en grève quand ils ne se rendent pas à leur travail pendant cinq jours. Brown considère le manque de droits du travail dans ce pays comme une surprise regrettable. En réalité, Nike a précisément choisi le Vietnam en raison du manque de moyens, pour les travailleurs, de se prendre eux-mêmes en charge.

Les tentatives d'action collective des ouvrières coréennes ont été violemment réprimées. Au moins une fois, des « brigades d'action », « armées de barres de fer et de seaux remplis d'excréments humains », ont fait irruption dans les bureaux de l'organisation des femmes, et ont « détruit le matériel de bureau et enduit d'excréments les corps des femmes, leurs cheveux, leurs yeux et leurs bouches ».

Quand les femmes ont gagné, quand elles ont obtenu de modestes augmentations de salaire, et quand elles ont même contribué à renverser le gouvernement militaire, Nike les a laissées tomber. « En réponse à la confiance retrouvée des travailleuses militantes de Corée du Sud, écrit Cynthia Enloe, l'entreprise de chaussures de sport et ses sous-traitants ont commencé à fermer un certain nombre de leurs usines en Corée du Sud à la fin des années 1980 et dans les années 1990… Ayant perdu le contrôle très particulier des lieux de travail que seul pouvait offrir un gouvernement autoritaire », Nike et d'autres directions européennes et américaines de marques de chaussures de sport sont parties s'installer en Indonésie, en Chine et en Thaïlande.

La plupart des actions collectives menées par des travailleuses, ainsi que les moyens utilisés pour les réprimer, se passent généralement loin du regard des consommateurs.

Au début des années 1990, la révélation d'ateliers de misère d'usines d'exportation en Indonésie, au Vietnam, en Thaïlande, au Honduras et dans d'autres pays ont enfin obligé les marques à se confronter à un problème posé par leur modèle de délocalisation : le risque de ternir leur réputation. Il s'est avéré que les consommateurs ne voulaient pas porter des chaussures ou des chemises fabriquées dans des ateliers misérables et qu'ils estimaient inadmissible le laisser-faire de la sous-traitance. Des mouvements de militants, des étudiants et des consommateurs se sont levés contre les marques responsables.

Nike a commencé par dénier toute responsabilité. Pourquoi, demandaient-ils, devraient-ils être tenus responsables des pratiques sur les lieux de travail de leurs partenaires indonésiens ? Nike, soutenaient-ils, est une entreprise de chaussures et non pas les Nations Unies. Par ailleurs, un porte-parole faisait remarquer que « les salaires sont peut-être bas, mais c'est mieux que de ne pas avoir de travail ». Il suggérait une alternative pour ces femmes : « récolter la chair de noix de coco sous le soleil tropical ». Tandis que la pression des consommateurs incitait des firmes comme Nike à adopter des systèmes de surveillance des usines – que syndicats et experts en droit du travail ont critiqués pour leur faiblesse, leur inefficacité et leur aspect confidentiel –, on persiste à invoquer fréquemment cet argument selon lequel « un mauvais travail vaut mieux que pas de travail du tout » pour justifier les conditions dans lesquels sont réalisés produits et profits.

Nike n'est certainement pas la seule marque à procéder ainsi. En 2013, un journaliste du Huffington Post interrogeait Biagio Chiarolanza, PDG de la marque italienne de mode Benetton, sur le rôle de son entreprise dans l'effondrement de l'usine du Rana Plaza au Bangladesh – une catastrophe industrielle qui a coûté la vie à plus de 1134 ouvriers du vêtement et qui, comme l'incendie de l'usine Triangle en 1911, aurait pu être totalement évitée. Chiarolanza a répondu au journaliste que la faute revenait aux sous-traitants de Benetton et non pas à la société elle-même. Considéré isolément, sans tenir compte de l'ensemble de la chaîne logistique, cet argument pourrait convaincre certains. Mais quand on comprend que les souffrances et l'exploitation en bas de l'échelle sociale sont directement liées aux profits du sommet, et qu'il s'agit d'un problème de distribution bien plus que d'une conséquence inévitable de la délocalisation, il devient plus difficile à justifier. Tout comme l'incendie mortel du Triangle fut une conséquence évitable et sans fatalité de rapports de force inégaux, la catastrophe du Rana Plaza fut la conséquence d'un système commercial mondial conçu pour mettre gouvernements et entreprises des pays les plus pauvres dans une situation de concurrence impitoyable les uns contre les autres, au bénéfice des entreprises occidentales.

Si l'on accepte l'excuse selon laquelle « un mauvais travail vaut mieux que pas de travail du tout », on estime naturels et inévitables les déséquilibres extrêmes des forces dans la chaîne logistique de la mode, plutôt que de les considérer pour ce qu'ils sont : un système d'exploitation délibérée qu'il faudrait radicalement transformer.

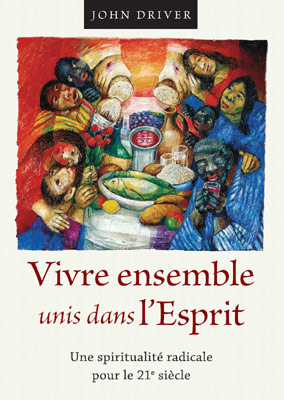

Laborers work at a garment factory in Bac Giang province, Vietnam, 2015.

Photograph by Nguyen Huy Kham. Used with permission.

La recherche de main-d’œuvre bon marché continue. Aujourd'hui, elle oriente de nombreuses firmes vers un pays qui n'impose pas de salaire minimum aux travailleurs du secteur privé : l’Éthiopie. En 2017, j'ai passé quelques semaines dans ce pays d'Afrique de l'Est et, avec le soutien de partenaires de recherche locaux, j'ai recueilli les témoignages de plus de quarante ouvrières du vêtement de quatre usines qui fournissent H&M et PVH, la société qui possède Calvin Klein et Tommy Hilfiger.

On persiste à invoquer fréquemment cet argument selon lequel « un mauvais travail vaut mieux que pas de travail du tout » pour justifier les conditions dans lesquels sont réalisés produits et profits.

Chez le plus grand fournisseur éthiopien de H&M, les ouvrières ont signalé des heures supplémentaires non payées, jusqu'à cinquante-six heures par mois. Une femme de cette usine, âgée de vingt-trois ans, racontait qu'elle manquait souvent ses cours du soir parce que son chef ne la laissait pas partir quand elle avait fini sa journée. Si elle partait quand même, il lui retenait une journée complète de salaire. Les fiches de paye et les documents qu'elle et ses collègues m'ont montrés révélaient que seulement une partie de leurs heures supplémentaires étaient payées. Alors que le salaire horaire moyen des ouvrières interrogées dans les usines s'élevait à dix-huit cents, certaines ne gagnent que douze cents de l'heure, en tenant compte des heures supplémentaires impayées. De trop longues heures de travail, du harcèlement sexuel, une pression extrême, un environnement tellement ardent et poussiéreux qu'il arrive souvent à des ouvrières de s'effondrer à leur poste de travail : la ressemblance avec les griefs de 1909 est frappante. Le seul moyen pour faire progresser le secteur du vêtement consiste, pour les travailleuses, à trouver de nouvelles manières de contester et de remédier à ce déséquilibre des forces que les firmes et les revendeurs, avec le soutien des élites politiques, ont délibérément aggravé.

L'ironie de la philanthropie « émancipatrice » de la Fondation Nike, c'est que la véritable émancipation est exactement ce que Nike refuse d'accepter dans ses propres procédés. L’œuvre de sa fondation n'est pas un généreux investissement en faveur des droits des femmes, mais un placement judicieux pour restaurer l'image de la firme. Après tout, mettre de l'argent dans leur fondation et dans leur service communication leur coûte beaucoup moins cher que de garantir aux femmes qui travaillent un salaire suffisamment élevé pour que leurs familles restent ensemble. Les campagnes philanthropiques et les initiatives sur « la responsabilité sociale des entreprises » servent à corriger la contradiction entre l'entreprise dont les consommateurs aimeraient être clients et celle qu'ils condamnent moralement.

Et pourtant, c'est bien une émancipation collective, à travers les syndicats, les grèves et la mise en vigueur de codes du travail, qui a permis d'améliorer les conditions dans les usines aux États-Unis entre 1910 et 1940. Aujourd'hui, les firmes n'ont pas peur des syndicats, parce qu'elles sont délocalisées dans des pays où les syndicats indépendants sont impuissants ou inexistants. Ce que craignent les firmes et les distributeurs, c'est une mauvaise image de marque – il est prouvé que c'est l'une des rares choses qui les obligent à faire ce qui est juste.

C'est précisément pourquoi, avec les politiciens qui nous représentent sur la scène internationale, nous ne devons pas nous voiler la face. Au contraire, il nous faut rechercher de nouvelles stratégies pour remédier au déséquilibre des forces responsable d'une exploitation injustifiée et d'accidents mortels dans les usines où sont fabriqués nos chaussures de sport et nos tee-shirts. Cela veut dire que nous devons faire usage de notre pouvoir en tant qu'électeurs et consommateurs pour exiger de nouvelles formes d'accords commerciaux – des accords qui imposeraient de solides droits pour les travailleurs et des salaires décents. Comme le disait Clara Lemlich, lassée de débattre sur l'opportunité de faire la grève : « Je suis une travailleuse. Je fais partie de celles qui font la grève pour lutter contre des conditions intolérables. J'en ai assez d'entendre des orateurs parler en termes généraux. Nous sommes ici pour décider si nous nous mettons en grève ou si nous ne nous mettons pas en grève. Je propose une résolution pour déclarer maintenant une grève générale. »

Des horaires humains ? Complètement fou ! Un salaire décent ? Complètement fou ! Sortir du harcèlement et des humiliations ? Complètement fou ! Un congé maternité ? Complètement fou ! La possibilité de négociations collectives, le droit de grève ? Fou, fou, fou, fou et fou !

Traduit de l'anglais par François Caudwell.