Subtotal: $

Checkout

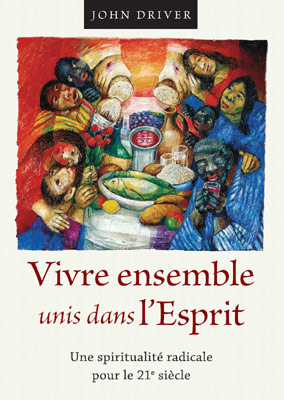

L’article suivant:

Le capitalisme est incompatible avec les enseignements de Jésus de Nazareth – c'est ce qu'affirme en tout cas le traducteur du Nouveau Testament, David Bentley Hart. Jésus ne s'est pas contenté de condamner la soif de richesses mais le fait même de les posséder. Et les premiers disciples de Jésus étaient communistes par choix. Dans un monde dominé par des forces du marché de plus en plus technologisées, une économie vraiment chrétienne est-elle encore possible ? Qu'y a-t-il au-delà du capitalisme ?

I : Qu'est-ce que le capitalisme ?

Le commerce est, par essence, satanique. Le commerce, c’est le prêté rendu, c’est le prêt avec ce sous-entendu : Rends-moi plus que je ne te donne.

—Baudelaire, Mon cœur mis à nu

Je n'ai pas de réponse entièrement satisfaisante aux questions que suscitent ces réflexions ; mais je pense qu'il est possible, si l'on prend le temps de définir les termes de la question, de se faire une idée assez claire de la méthode qui convient pour les aborder. Ces derniers temps, surtout en Amérique, le terme « capitalisme » est devenu un mot fourre-tout, extensible à volonté, décrivant toutes les formes imaginables d'échange économique, même les plus primitives ou les plus élémentaires. Je pars du principe, cependant, que nous l'employons ici avec un peu plus de précision, pour pointer une époque de l'histoire des économies de marché qui a véritablement commencé il y a seulement quelques siècles. Le capitalisme, selon la définition de nombreux historiens, est l'ensemble des codes financiers qui ont pris forme à l'époque de l'industrialisation et ont progressivement remplacé le mercantilisme de la période précédente. Comme Proudhon l'a défini en 1861, c'est un système dans lequel, en règle générale, ceux dont le travail crée du profit ne possèdent ni les moyens de production ni les fruits de leur travail.

Deborah Batt, Déclin de la Ruralité

Cette forme de commerce a en grande partie détruit le pouvoir contractuel de la main-d'œuvre, censément libre ; fait disparaître les guildes artisanales et introduit, à la place, un système de salaire de masse qui réduit le travail à une marchandise négociable. Elle a ainsi créé un marché pour l'exploitation d'une main-d'œuvre bon marché et sans défense. Elle fut aussi de plus en plus encouragée par les politiques gouvernementales qui ne donnèrent aux défavorisés d'autre choix que l'esclavage salarial ou l'indigence totale (par exemple la clôture des terres communales en Grande-Bretagne à partir du milieu du XVIIIe siècle). De plus, tout cela a automatiquement entraîné un déplacement de la prépondérance économique : de la classe marchande – fournisseurs de biens sous-traités et produits par des travailleurs indépendants, filiales ou petits marchés locaux – elle est passée aux mains des investisseurs capitalistes, qui produisent et vendent à la fois leurs productions et leurs biens.

Au fil du temps, cela s'est transformé en un système d'entreprise pleinement réalisé, qui a transformé les sociétés anonymes des débuts du commerce moderne en véritables générateurs de capital immense, au niveau secondaire de la spéculation financière : un marché purement financier, où la richesse est créée pour ceux qui « ne travaillent ni ne filent », mais qui se lancent, comme un jeu de hasard, dans une circulation incessante d'investissements et désinvestissements.

Pour cette raison, on peut dire que le capitalisme a atteint son expression la plus parfaite dans la montée en puissance de la société commerciale à responsabilité limitée, institution qui permet de jouer un jeu de totale abstraction, et peu importe si les entreprises dans lesquelles on a investi finissent par réussir ou faire faillite. (On tire des profits autant de la destruction des moyens de subsistance que de leur création.) Une telle société est une entité extrêmement insidieuse : devant la loi, elle jouit du statut de personne morale – privilège juridique qui n'était auparavant accordé qu'aux associations « corporatives », reconnues comme fournisseurs de biens publics, comme universités ou monastères – mais juridiquement, elle est tenue de se comporter comme la personne la plus ignoble que l'on puisse imaginer. Presque partout dans le monde capitaliste (en Amérique, par exemple, depuis la décision en 1919 de l'affaire Dodge vs. Ford), une société de ce genre est tenue de ne chercher qu'à obtenir le maximum de gains pour ses actionnaires ; il est interdit de tolérer toute autre considération, comme de définir des bénéfices décents ou indécents, le bien-être des ouvriers, l'éventualité de dons à des œuvres de bienfaisance ou autres, car cela risquerait de lui faire perdre des profits – bref, de la ralentir dans sa course vers le seul but qu'elle est censée poursuivre.

La société est donc moralement tenue à l'amoralité. Et tout ce système, évidemment, non seulement permet, mais dépend formellement, d'immenses concentrations de capitaux privés et d'un pouvoir discrétionnaire quant à leur utilisation – en s’affranchissant des règlements dans toute la mesure du possible. Elle permet également l'exploitation des ressources matérielles et humaines à une échelle sans précédent. Et, inévitablement, elle s'inscrit dans une culture de consommation, parce qu'elle doit cultiver une habitude sociale de consommation démesurée, qui dépasse les simples besoins naturels ou même (sans doute) les désirs naturels. Il ne suffit pas de satisfaire les désirs naturels ; une culture capitaliste doit sans cesse chercher à fabriquer de nouveaux désirs, par des appels à ce que Jean appelle « la luxure des yeux ».

Deborah Batt, Urban Village

Le moins que l'on puisse admettre, c'est que le capitalisme « fonctionne ». C'est-à-dire qu'il produit d'énormes richesses et s'adapte avec une remarquable plasticité aux changements culturels et matériels, même les plus brusques. Lorsqu'il a faibli, ici ou là, il a mis au point de nouveaux mécanismes pour éviter que la même erreur ne se reproduise. Il n'entraîne pas, bien sûr, une juste répartition des richesses, et en serait de toute façon bien incapable. Une société capitaliste ne tolère pas seulement, mais exige positivement, l'existence d'une classe paupérisée, non seulement comme réserve de valeur ouvrière, mais aussi parce que le capitalisme repose sur une économie du crédit stable, et une économie du crédit exige une certaine offre de débiteurs éternels dont la pauvreté – créée par des pratiques abusives en matière de prêt et d'intérêts – peut se convertir en capitaux au profit des créanciers. L'insolvabilité perpétuelle des travailleurs pauvres et de la classe moyenne inférieure est une source inépuisable de profits pour les institutions dont dépend la classe des investisseurs.

On peut aussi admettre que, de temps en temps, les immenses bénéfices récoltés par quelques-uns peuvent être redistribués au profit du plus grand nombre ; mais il n'y a pas de règle fixe en l'occurrence, et c'est généralement l'inverse. Le capitalisme peut créer et enrichir s’il est utilisé à bon escient, ou il peut détruire et appauvrir ; il peut encourager la liberté et l'équité ou encourager la tyrannie et l'injustice, lorsqu’il ne suit que ses intérêts propres. Il n'a aucun attachement naturel aux institutions de liberté démocratique ou libérale. Il est dépourvu de tout caractère moral. C'est un système dont on ne peut pas abuser, mais qu'on pratique avec plus ou moins d'efficacité. Bien évidemment, du point de vue de toute perspective morale intelligible, ce qui va au-delà de la distinction entre le bien et le mal est, par essence, le mal.

Pour toutes ces raisons, il me semble sage d'avoir choisi de nous demander non pas ce qui vient après le capitalisme, mais plutôt ce qui le dépasse. À ce que je vois, ce qui vient après le capitalisme – c'est-à-dire ce qui en découle dans le cours naturel des choses – c'est... le néant. Non pas que je croie que le triomphe de l'État de marché corporatiste bourgeois constitue la « fin de l'histoire », le résultat rationnel final d'une dialectique matérielle inexorable. J'imagine encore moins que la logique du capitalisme ait conquis l'avenir et que son règne soit destiné à être perpétuel. En fait, je soupçonne qu'il s'agit, à long terme, d'un système non viable.

Ma conviction repose plutôt sur un calcul très simple fondé sur la disproportion entre appétit infini et ressources limitées. Par nature, le capitalisme est une psychose monstrueusement métastasée, psychose qui, si on la livre à elle-même, finira par réduire l'ensemble de l'environnement naturel à un désert, dépouillé, ravagé, empoisonné, profané. La planète entière est déjà immergée dans une atmosphère de particules microplastiques, enveloppée d'un voile épaississant d'émissions de carbone, noyée dans des torrents de toxines et métaux lourds. Et je ne m'attends pas à ce qu'une impulsion contraire – disons, l'instinct de survie, un sain conséquentialisme éthique, une sollicitude envers la nature, un respect spontané pour la gloire de la création – entrave considérablement sa course vers cet inévitable dénouement.

Essentiellement, le capitalisme est le processus qui consiste à obtenir des avantages matériels évanescents grâce à la destruction permanente de sa propre base matérielle. C'est un système de consommation totale, non seulement au sens commercial, mais aussi au sens où sa logique nécessaire est le nihilisme le plus pur, un attachement à transformer la plénitude matérielle concrète en valeur immatérielle absolue. Je m'attends donc à ce que le capitalisme n'épuise pas ses énergies intrinsèques tant qu'il n'aura pas épuisé la planète elle-même – à moins qu'apparaisse, de façon tangentielle, comme une agence fortuite qui le contrecarre. Cela marquerait, en fait, son triomphe final : la transformation totale des derniers résidus insolubles de l'intrinsèquement bon dans l'éternité pythagoricienne impalpable de valeur du marché. Et toute force capable d'interrompre ce processus devra venir de l'au-delà.

Deborah Batt, Communauté

II : Au-delà du capitalisme

Nous savons que les Juifs n'avaient pas le droit de chercher à prédire l'avenir. … Ce qui n'implique toutefois que, pour les Juifs, l'avenir soit transformé en un temps homogène et vide. Car chaque seconde du temps est la porte étroite par laquelle le Messie peut entrer.

—Walter Benjamin, « Theses on the Concept of History »

L'horizon ultime de cet « au-delà », pour être honnête, s’imagine aisément. C'est plus ou moins la même chose à laquelle toute volonté rationnelle saine aspire, presque comme une sorte de transcendance : le sabbat de l'histoire, l'anarchie béate, le communisme pur, une réalité humaine et terrestre où le désir d'acquisition ne trouve rien à quoi s'accrocher parce que rien n'est détenu, et rien de précieux ou d’utile n'est inaccessible, car tout est partagé par une communauté d'amour raisonnable. Même le naïf néolibéral éhonté qui croit en l'économie de l'offre est, à son insu, un anarchocommuniste dans ses intentions transcendantales les plus profondes ; quelque part au fond de lui, un petit Pyotr Kropotkin dort et rêve d'un monde purifié de cupidité et violence. Tout le monde aspire au paradis terrestre, à l'Eden comme fin de l'histoire plutôt que comme son irrécupérable commencement.

Mais l'Eden n'est pas la question dialectique de l'histoire, le fruit final d'une rationalité occulte qui se développe dans et à travers les contradictions apparentes de la finitude. Il est au-delà, dans tous les sens du terme. Il habite le temps uniquement comme un jugement eschatologique sur le présent, une anamnèse constante du bon ordre de la création que nous avons toujours déjà trahie. Nous le connaissons principalement comme une condamnation, et seulement secondairement comme une espérance durable. Et comment traduire ce jugement en agence immanente à l'histoire, suffisamment puissante pour perturber la règle du capital avant qu'il ne reste rien à sauver. Là est la grande question de toute pensée politique, de toute substance réelle dans le monde moderne.

Dites-moi, cherchez-vous vraiment à vous enrichir et à exploiter les plus démunis ? Si cette personne avait les ressources pour vous rendre encore plus riche, pourquoi serait-elle venue mendier à votre porte ? Elle était venue chercher un allié mais trouva un ennemi. Venue chercher des médicaments, elle a reçu du poison. Vous avez l'obligation de remédier à la pauvreté de ses semblables, mais au contraire, vous aggravez sa détresse en tentant de récolter dans le désert.

Basile de Césarée, « Contre ceux qui prêtent à intérêt »

C'est d'ailleurs une question que les chrétiens ne peuvent éluder. Certes, l'histoire sociale et institutionnelle de l'Église donne peu d'espoir que de très nombreux chrétiens n’en aient jamais été profondément conscients. Mais, qu'ils veuillent ou non reconnaître toutes les implications de leur foi, les chrétiens sont encore obligés d'affirmer que ce jugement eschatologique a déjà effectivement été rendu dans l'histoire, et sous une forme matérielle, sociale et politique très particulière.

À bien des égards, l'Évangile de Jean est particulièrement troublant quant à l'immédiateté inéluctable du verdict de Dieu sur toute structure mondaine du péché. L'eschatologie y devient presque parfaitement immanente. C'est là que le Christ traverse l'histoire comme une lumière qui révèle toutes choses pour ce qu'elles sont ; et c'est notre réaction à Lui – notre capacité ou notre incapacité à reconnaître cette lumière – qui nous montre ce que nous sommes. L'avoir vu, c'est avoir vu le Père ; donc, le rejeter, c'est revendiquer notre père en tant que diable. Nos cœurs sont mis à nu, les décisions les plus profondes de notre moi secret sont révélées au grand jour, et nous sommes révélés pour ce que nous sommes – ce que nous avons fait nous-mêmes.

Mais ce n'est pas seulement l'Évangile de Jean qui le dit. La grande allégorie eschatologique de Matthieu 25, par exemple, en témoigne elle aussi. Dans l'Évangile de Jean, ne pas reconnaître le Christ comme le vrai visage du Père, celui qui vient d'en haut, équivaut à se damner soi-même, ici et maintenant. Chez Matthieu, ne pas reconnaître le visage du Christ – et donc le visage de Dieu – dans l'abject et l'opprimé, dans ceux qui souffrent et sont privés de leurs droits, atteste que nous avons choisi l'enfer comme foyer de notre existence. Toutes nos œuvres, comme le dit Paul, seront éprouvées par le feu, et ceux dont l'œuvre ne passe pas l'épreuve du feu ne peuvent être sauvés que « comme au travers du feu ». Le Nouveau Testament ne laisse lui non plus la moindre ambiguïté quant aux seules pratiques politiques et sociales qui peuvent subir cette épreuve sans être totalement consumées.

Deborah Batt, Demeure 10

Peu importe la nature du capitalisme, c'est d'abord et avant tout un système visant à produire autant de richesse privée que possible en dilapidant autant que possible l'héritage commun de l'humanité en matière de biens de la création. Mais le Christ a condamné non seulement cette préoccupation malsaine pour les richesses, mais aussi l'obtention et la conservation des richesses en tant que telles. L'exemple le plus évident, présent dans les trois évangiles synoptiques, c’est l'histoire du jeune souverain riche et de l’analogie du Christ sur le chameau et le chas de l'aiguille.

Or, on trouve la même confirmation n'importe où dans les Évangiles. Le Christ ne peut être on ne peut plus clair lorsqu'il cite le prophète : il a été oint par l'Esprit de Dieu pour prêcher une bonne nouvelle aux pauvres (Luc 4:18). Pour les prospères, les nouvelles qu'il annonce sont assurément sombres : mais malheur à vous, riches, car vous avez votre consolation ! Malheur à vous qui êtes comblés [maintenant], car vous aurez faim ! Malheur à vous qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil et dans les larmes ! (Lc 6:24–25). Comme le dit Abraham à Dives en Enfer, « tu as reçu tes biens pendant ta vie... maintenant... tu souffres » (Lc 16:25). Le Christ n'exige pas seulement que nous donnions gracieusement à tous ceux qui nous le demandent (Mt 5:42), avec une prodigalité telle une main ignorant la largesse de l'autre (Mt 6:3) ; il interdit explicitement de stocker les richesses terrestres – pas seulement de les stocker de manière trop obsessive – et ne permet au contraire que l'accumulation des trésors du ciel (Mt 6:19-20). Il dit à tous ceux qui le suivraient de vendre tous leurs biens et d'en donner le produit comme aumône (Lc 12:33) ; et il déclare explicitement qu’ « aucun de vous, à moins de renoncer à tout ce qu'il possède, ne peut être mon disciple » (Lc 14:33). Comme le dit Marie, une partie de la promesse salvatrice de l’Évangile c’est que le Seigneur « a rassasié de biens les affamés et a renvoyé les riches les mains vides » (Lc 1:53). Jacques, bien sûr, l’affirme de façon très frappante :

À vous maintenant, les riches ! Pleurez et gémissez à cause des malheurs qui viendront sur vous ! Vos richesses sont pourries et vos vêtements sont rongés par les mites. Votre or et votre argent sont rouillés, et leur rouille s'élèvera en témoignage contre vous et dévorera votre chair comme un feu. Vous avez amassé des trésors dans les derniers jours ! Le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs et dont vous les avez frustrés crie, et les cris des moissonneurs sont parvenus jusqu’aux oreilles du Seigneur de l’univers. Vous avez vécu sur la terre dans les plaisirs et dans le luxe, vous avez rassasié votre cœur [comme] le jour de la boucherie. Vous avez condamné, tué le juste sans qu’il vous résiste. (Jc 5:1–6, Segond 21)

En termes simples, les premiers chrétiens étaient communistes (comme les Actes des apôtres nous parlent de l'Église à Jérusalem, et comme les épîtres de Paul le révèlent parfois). Non qu’il s’agisse d’un accident de l'histoire, mais c’est un impératif de la foi. En fait, en préparant ma propre traduction récente du Nouveau Testament, il m'a souvent été difficile de ne pas rendre le mot koinonia (et les termes connexes) un sens s'apparentant au communisme. J'ai été empêché de le faire, non pas parce que je doutais de la justesse de ce mot, mais en partie parce que je ne voulais pas associer accidentellement les pratiques des premiers chrétiens aux « communismes » des États centralisés du XXe siècle, et en partie parce que le mot ne suffit pas à saisir toutes les dimensions – morales, spirituelles, matérielles – du terme grec tel que les chrétiens du premier siècle l'employaient manifestement. Indubitablement, l'insistance selon laquelle la richesse privée et même la propriété privée étaient étrangères à une vie vécue dans le Corps du Christ occupait le centre de l'évangile qu'ils prêchaient.

Bien avant l'âge patristique, les plus grands théologiens de l'Église en étaient encore conscients. Et, bien sûr, tout au long de l'histoire chrétienne, la provocation originelle de l'Église primitive a persisté dans des communautés monastiques isolées et a parfois éclaté dans des mouvements locaux « puristes » : les franciscains spirituels, les Non-Possesseurs russes, le Mouvement ouvrier catholique, le Bruderhof, et ainsi de suite.

Bien sûr, les petites communautés intentionnelles engagées dans une certaine forme de collectivisme chrétien sont toutes parfaitement louables. À l'heure actuelle, c'est peut-être la seule façon dont est possible toute pratique communautaire réelle de la koinonia de l'Église primitive. Cependant, elles risquent aussi représenter une énorme dérive, surtout si leur isolement et leur dépendance simultanés de l'ordre politique plus large sont confondus avec une réalisation suffisante de la politique chrétienne idéale. Alors, toute critique prophétique qu'elles pourraient apporter à leur société est, dans l'esprit de la plupart des croyants, convertie en une simple vocation spéciale, à la fois exemplaire et précieuse – voire même une présence sacerdotale sanctifiante au sein de l'Église – mais qui ne demeure toujours possible qu’à un très petit nombre, et certainement pas un modèle pratique de politique applicable à tous.

C'est là que réside le danger le plus inquiétant, car la koinonia complète du Corps du Christ n'est pas une simple option à choisir à côté d'autres alternatives tout aussi plausibles. Il ne s'agit pas d'une éthique privée ou d'une affinité élective. C'est un appel non pas au repli, mais à la révolution. Il entre vraiment dans l'histoire comme un jugement définitif qui a néanmoins déjà été rendu ; il est inséparable de l'affirmation extraordinaire que Jésus est Seigneur sur toutes choses, que, sous la forme de la vie qu'il a léguée à ses disciples, la lumière du royaume est véritablement entrée dans ce monde non comme un événement émergeant au fil du long développement historique, mais comme un surgissement. Le verdict a déjà été rendu. Le dernier mot a déjà été énoncé. En Christ, le jugement est venu. Les chrétiens sont donc ceux qui ne sont plus libres d'imaginer ou de désirer un ordre social, politique ou économique autre que la koinonia de l'Église primitive : il n’existe aucune autre morale communautaire que l'anarchie de l'amour chrétien.

Vous les riches, jusqu'où allez-vous pousser votre avidité frénétique ? Êtes-vous seuls sur cette terre ? À sa fondation, la terre était pour tous, destinée aux pauvres comme aux riches ; de quel droit accaparez-vous le sol ? La nature ne sait rien des riches ; tous sont pauvres quand elle les met au monde. Vêtements, or et argent, nourriture, boisson et couverture – nous sommes tous nés sans rien avoir ; quand elle reçoit ses enfants dans la tombe, ils sont nus et personne ne peut y emporter avec lui son domaine.

Ambroise de Milan, « Sur Naboth »

Deborah Batt, Dévelopment avancé

Bien sûr, l'importance politique de cette vérité – du moins en ce qui concerne l'action dans le présent – doit encore être affinée.

Comme je l'ai dit au préalable, je n'ai pas de réponse à portée de main. Mais, comme je l'ai également affirmé, nous pouvons au moins définir nos termes. Et nous pouvons certainement identifier quelles réalités politiques et sociales doivent être odieuses à une conscience chrétienne : une éthique culturelle qui non seulement permet, mais encourage une vie d'acquisition incessante comme une sorte de bien moral ; un régime juridique soumis à l'impératif corporatiste du profit maximum, et peu importe les méthodes employées ou les conséquences produites ; une politique de cruauté, de division, d'identité nationale et de l'ensemble des nombreuses manières dont nous nous obstinons à séparer la sphère de ce qui, de droit, est « à nous » et non « à eux ».

Avant toute chose, nous devons poursuivre une vision du bien commun (par tous moyens charitables possibles) qui présume que la base du droit et de la justice n'est pas le droit inviolable à la propriété privée, mais plutôt la vérité plus originale enseignée par des hommes comme Basile le Grand, Grégoire de Nysse, Ambroise de Milan et Jean Chrysostome : les biens de la création appartiennent également à tous, de même que l'immense richesse privée, c'est-à-dire le pain volé aux affamés, les vêtements arrachés à ceux qui n'ont rien et l'argent soustrait aux pauvres.

Mais comment poursuivre une politique véritablement chrétienne en ce moment – du moins, en supposant que nous espérons réellement changer la forme de la société : question hautement plus difficile, que nous ne pourrons peut-être aborder que si nous avons vraiment appris à nous désabuser des hypothèses matérialistes que le capitalisme nous a enseignées à entretenir depuis des générations. Néanmoins, à la lumière du jugement qui est entré dans le temps humain en Christ, un chrétien n'est en fin de compte autorisé à ne désirer l'avènement d'aucune autre société qu'un régime vraiment communiste et anarchiste, à la manière si unique de l'Église primitive : à la fois l'un et l'autre. Même aujourd'hui, au temps de l'attente, quiconque n'imagine pas réellement une telle société et ne cherche pas à la faire advenir n'a pas l'esprit du Christ.

Traduit de l'anglais par Dominique Macabie.

Si Quelqu’un dépouille un autre de ses vêtements, n'est-ce pas un voleur ? Et ceux qui ne vêtissent pas ceux qui sont nus alors qu'ils ont le pouvoir de le faire, ne devraient-ils pas être appelés ainsi ? Le pain que tu retiens est pour ceux qui ont faim, les vêtements que tu gardes bien serrés dans ton armoire sont pour ceux qui sont nus, les chaussures qui pourrissent dans ton dressing sont pour ceux qui n'en ont pas, l'argent que tu gardes enterré dans ton jardin est pour ceux qui en ont besoin.

Basile de Césarée, « Je vais détruire mes granges »

David Bentley Hart est philosophe, écrivain, traducteur et commentateur culturel.