Subtotal: $

Caja

Aprendiendo a esperar al Señor

Rafael Arnaiz, el joven que luego sería santo, creyó estar haciendo la voluntad de Dios. Hasta que la diabetes lo obligó a dejar el monasterio y regresar a casa. ¿Se había equivocado?

por Sr. María Gonzalo-García

lunes, 15 de julio de 2024

Otros idiomas: English

¿A quién le gusta esperar? Honestamente, esperar no es algo en lo que me destaque. Por eso necesito la escuela de comunidad que, en mi caso, es el monasterio Our Lady of the Angels, una comunidad de monjas trapenses cistercienses en Virginia. Si el Señor se demora ―como le sucedió a Marta y a María de Betania cuando su hermano estaba agonizando (Jn 11:6)― y me siento desbordada por el deseo, soy más consciente de que soy una discípula, una sierva, y no la dueña de mi vida ni de la vida de aquellos que amo.

Rafael Arnaiz, el último santo canonizado de la Orden Trapense Cisterciense, me ha demostrado que solo aquellos que tienen esperanza saben esperar. ¿Pero qué sucede cuando la esperanza escasea? En pocas palabras, sufrimos. Esa fue también la experiencia de Rafael, el modo práctico en que aprendió cómo esperar y aceptar el plan de Dios para su vida.

Al igual que otros muchos santos, Rafael hubiera pasado inadvertido luego de su breve vida si no hubiera dejado una cantidad significativa de diarios y cartas que rápidamente atrajeron la atención de numerosos lectores. Rafael sintetiza el conocimiento que recibió durante su viaje monástico en las siguientes palabras: “Nuestro arte consiste en saber esperar”.

En mi experiencia personal y también como directora vocacional de mi comunidad, el esfuerzo de parar y tomarme el tiempo para orar y discernir es ahora más difícil que nunca. Todo el mundo parece moverse con tanta rapidez en nuestro entorno, que es fácil sentirnos presionados a movernos, incluso si esto significa ignorar un profundo dolor en el corazón.

Rafael esperaba porque sabía que nada salvo Dios podía satisfacer su deseo más profundo. Ese anhelo lo consumía, a medida que experimentaba más y más cómo Dios también lo añoraba. El encuentro de esos dos anhelos está en el núcleo de la vocación monástica. Rafael lo expresa con mucha sencillez: “Jesús necesita almas que lo escuchen en silencio”.

La vida comunitaria es la escuela donde aprendemos a escuchar la Palabra y a canalizar nuestro deseo interior en constante alabanza y servicio mutuo. La obediencia, la humildad, el trabajo manual y un estilo de vida simple son medios de deshacerse de cualquier cosa que dificulte nuestra completa unión con Dios en el amor. En la oración intercesora, traemos a todas las personas ante Cristo para que también puedan experimentar el anhelo que Dios tiene de ellos, tal como Rafael escribió en su último Jueves Santo: “Dios, tómame y entrégate al mundo”.

Rafael Arnaiz nació en Burgos, España. Atravesó algunos de los años más difíciles y violentos de la historia española contemporánea, incluyendo la grave persecución religiosa que comenzó durante la Segunda República (1931-1936) y continuó durante la Guerra Civil Española (1936-1939). En su juventud temprana, Rafael parecía destinado al éxito. Fue el primer hijo de una familia rica conectada con la nobleza española. Era también rico en talentos personales: un brillante sentido del humor, gran encanto y dotes naturales para la pintura y la música. Amaba la belleza en el arte y en la naturaleza y eso lo decidió a estudiar arquitectura. Pero el 15 de enero de 1934, dejó todo para volverse un monje trapense. Tenía veintidós años.

Durante cuatro meses siguió la estricta observancia de la Regla de San Benito que caracteriza a todos los monasterios trapenses. A pesar del tremendo cambio en su estilo de vida, escribió en una carta a sus padres que el monasterio, que él llamaba la Trapa, había sido hecho para él y él para la Trapa, y que lo único duro de la vida trapense era su cama. El monasterio era “el umbral del cielo”. Pero un diagnóstico de diabetes lo obligó a regresar al hogar de sus padres para recibir un tratamiento médico que no admitía demora. Fue entonces cuando comenzaron sus lecciones intensivas de espera.

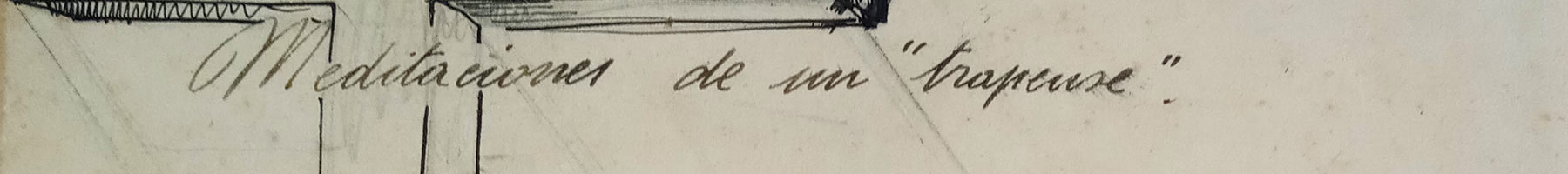

En el corazón de la Regla de San Benito hay un capítulo acerca de la humildad. En él, el padre del monacato occidental describe la actitud de aquel que sigue a Cristo subiendo lo que él llama “los peldaños de humildad”: “su corazón acepta el sufrimiento en silencio y lo soporta sin debilitarse ni buscar un escape”. Como me explicó una hermana superiora al inicio de mi viaje monástico, este paso es una piedra en el camino para muchos monjes y monjas: “la obediencia bajo condiciones difíciles, desfavorables o incluso injustas”. Esta aceptación profunda del sufrimiento va más allá del cumplimiento. Es la expresión de una entrega total en amor y confianza. En la portada de uno de sus diarios Rafael dibujó un sencillo boceto de un monje arrodillado ante la cruz cuya sombra caía sobre su hábito. San Rafael sabía bien cuán costoso es permanecer bajo la sombra de la cruz, pero también cosechaba el fruto que eso daba en su alma:

No sé si esto tendrá sentido, pero he aprendido a amar a las personas como son, y no como querría que fueran. Mi alma ―con o sin una cruz, buena o mala, allí donde esté, allí donde Dios la coloque, como Dios lo desee― ha experimentado una transformación.

No puedo explicarlo, no encuentro las palabras (…) pero yo lo llamo serenidad (…) Es una gran paz que nos permite sufrir y regocijarnos a la vez (…) Es saber que somos amados por Dios, a pesar de nuestra pequeñez y nuestra miseria (…) Es la alegría dulce y serena de abandonarnos verdaderamente en sus manos.

Dibujo de la tapa de uno de los cuadernos de San Rafael. Usado con permiso.

Todos los textos de Rafael dan testimonio del cambio que Dios puede producir en cualquier alma si cooperamos con él aceptando nuestra cruz cada día. El desafío es, tal como Rafael escribe, que “sí, toda la humanidad sufre, pero hay muy pocos que saben cómo sufrir”. Para Rafael, sufrir bien significa aceptar la cruz que Dios nos da, no la que elegimos. Aprender a sufrir y aprender a esperar van codo a codo, porque toma tiempo y calma poder discernir y aceptar la voluntad de Dios para nuestra vida. Cuando espero al Señor, no desde la frustración ni desde la procrastinación, tengo la intención de escuchar el corazón de Dios y el mío a un nivel más profundo. Rafael explica este proceso en una carta a su abad en la que le solicita una segunda entrada al monasterio, esa vez como oblato, es decir, una persona que sigue la vida monástica con algunas restricciones y sin hacer votos religiosos públicos.

Cuando hace dos años, desde esta misma Ávila, le escribí para solicitarle que me admitiera en la comunidad, mi deseo era bueno y santo; estaba buscando a Dios, y Dios se me entregó sin reservas (…) Sufrí, pero cuando es por su bien, no es sufrimiento (…) Yo tenía esperanzas y sueños, quería ser santo, pensaba con deleite en el coro, en ser un verdadero monje algún día (…) En mi interior estaban sucediendo tantas cosas, reverendo padre (…) Yo estaba buscando a Dios, pero también estaba buscando a sus criaturas y me estaba buscando a mí mismo; y Dios me quiere por completo para él… Mi vocación venía de Dios, y pertenece a Dios, pero necesitaba ser purificada, sus bordes ásperos debían ser suavizados. Me entregué generosamente al Señor, pero aún no estaba entregándole todo; le entregué mi cuerpo, mi alma, mi carrera, mi familia, (…) pero aún aferrado a algo: mis sueños y deseos, mis esperanzas de ser un trapense y hacer mis votos y celebrar la misa. Eso me sostuvo en la Trapa, pero Dios quiere más, siempre quiere más. Yo necesitaba ser transformado. Él quería que su amor fuera suficiente para mí. Con fervor de novicio le ofrecí (…) le ofrecí algo, pero yo no sabía qué. Pensé que ya no me quedaba nada para entregarle, que mi vida era lo único que había conservado, y que él ya sabía que le pertenecía. Reverendo padre, no tengo nada más para contarle; Dios me puso a prueba y al principio pensé que significaba que Dios no me amaba, que su voluntad era diferente, pero él no nos pide nuestra opinión ni se explica cuando nos envía algo que es bueno para nosotros. Criaturas débiles, ¡qué saben de los designios de Dios! Él se encargará de hacer la obra sin consultarnos. Todo lo que debemos hacer es dejarnos moldear en sus manos, y permanecer quietos, muy quietos; más tarde, el tiempo y la luz que nos ha enviado nos permitirán ver su obra con claridad, y luego le agradeceremos infinitamente por su amoroso cuidado. ¡Cuántas lágrimas deben ser derramadas antes de que uno esté deseando besar la cruz!

Parte de la cruz de Rafael era la incertidumbre y la inestabilidad del camino que fue llamado a recorrer para seguir a Jesús. Su vocación no encajaba con ningún patrón regular, y esto desafiaba no solo sus expectativas, sino también las de otros, lo que provocaba que muchos lo malinterpretaran, incluyendo los hermanos de su propia comunidad. En setiembre de 1936, fue llamado al servicio militar con todos los monjes jóvenes. Lo declararon no apto debido a su diabetes, por lo que regresó al monasterio, pero la falta de atención médica adecuada lo obligó a partir una vez más cuando su salud se deterioró. En 1937 regresó definitivamente. Rafael jamás pudo hacer sus votos religiosos porque su enfermedad le impidió observar algunos aspectos de la disciplina monástica tales como la dieta. Sin embargo, el 17 de abril de 1938, su abad, fray Félix Alonso García, concedió a Rafael el hábito del monje trapense, la cogulla y el escapulario negro. Rafael falleció nueve días más tarde, y tranquilo.

Las palabras no pueden contener el amor que encuentra en el silencio su refugio y su expresión perfectos. En su silencio orante, Rafael expresó lo que su corazón, lleno de amor por Cristo, luchó por poner en palabras. Su oración esperaba con la humildad del publicano en el templo (Lc 18:9-14) y la persistencia del hombre que por la noche golpea a la puerta cerrada de su amigo (Lc 11:5-8). Esperaba con un deseo ardiente, tal como San Pablo describe en la carta a los romanos “La creación aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios” (Ro 8:19). Rafael me ha enseñado que ese tipo de espera no es una actitud pasiva; por el contrario, implica disciplina, desprendimiento y valor.

Al comienzo del libro de los Hechos leemos que el Señor resucitado dijo a sus apóstoles “no dejen Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre” (He 1:4). ¿Por qué esperar, y precisamente, allí, en Jerusalén, bajo la sombra de la cruz de su Maestro? No se da ninguna explicación; lo que sabemos es que esperaban “constantemente dedicados a la oración” (He 1:14). Luego de los primeros síntomas de su diabetes, Rafael esperó y oró por una cura que no llegó. Ansiaba regresar al monasterio para seguir lo que pensaba era el plan de Dios para su vida. Su espera fue dolorosa, así como la nuestra cuando no vemos cómo seguir los caminos que no comprendemos. Desde una perspectiva humana, su situación no tenía sentido. Le dijeron que estaba equivocado y que debía cambiar de rumbo. Aun así, se aferró a la fidelidad de Dios a sus promesas. Mientras esperaba, se dio cuenta de que solo sus propios planes habían sido frustrados, no los de Dios. Su enfermedad no solo era su cruz, sino su tesoro, porque lo disponía completamente a recibir lo que jamás hubiera alcanzado por sus propios esfuerzos: un amor inimaginable.

Aprender a esperar es aprender a sufrir. Y aprender a sufrir es aprender a amar, sí, a amar más y más, e incluso más. Verdaderamente, podemos sentir que estamos enloqueciendo en el proceso ―eso me sucede a mí a veces―, pero es la forma correcta de la locura, según San Rafael:

Bendita sea esa locura que nos hace vivir más allá de lo que nos ata a esta tierra, que nos ayuda a ver las penas de nuestro exilio a través del deslumbrante cristal de la esperanza, la esperanza cierta de un día espléndido y resplandeciente que no tardará. (…) Bendita locura por Cristo que nos hace dar cuenta de cuán vano y pequeño es nuestro sufrimiento y transforma nuestras amargas lágrimas en la más dulce de las canciones, el dolor y la angustia de esta vida en las suaves cadenas que nos atan a Jesús.

Este es el fruto definitivo de la espera: la locura por Cristo, un amor tan apasionado que no conoce los límites del sufrimiento y el miedo. Este es el milagro que Rafael experimentó y al que nos invita: permanecer quietos bajo la sombra de la cruz, donde la gracia nos transformará, llevándonos a un lugar que jamás podríamos alcanzar por nuestra cuenta: una nueva lógica, un amor ilimitado, la plenitud de nuestro deseo más profundo.

Traducción de Claudia Amengual. La traducción al español de las citas de Rafael Arnaiz son una versión libre a partir del artículo original en inglés, solo a efectos ilustrativos.

La hermana María Gonzalo-García es una monja trapista y cisterciense en el monasterio de Nuestra Señor de Los Ángeles en Crozet, Virginia, EE. UU.