Subtotal: $

Checkout

Les défis uniques de l'agriculture australienne

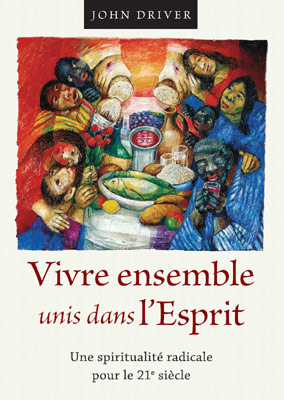

Charrue : En mai 2019, le Bruderhof Danthonia célèbrera les vingt ans de sa fondation. Parlez-nous des découvertes que fait la communauté au fil des ans sur la meilleure façon de cultiver ces terres.

Johannes Meier : En 1999, le Bruderhof fit l’acquisition de deux fermes contiguës en Australie, sur les plateaux nord de la Nouvelle-Galles du Sud, région réputée pour son agriculture et présentant peu de risque d’inondations – en tout cas sur papier. Deux familles et quelques célibataires firent leurs bagages et embarquèrent depuis les Etats-Unis à bord d’un vol Qantas. Ainsi naquit la communauté du Bruderhof Danthonia.

Nous avons débarqué plein d’enthousiasme – et d’inexpérience ! La première année, nous avons gardé, pour nous aider, le régisseur de la ferme du temps du précédent propriétaire, avant de prendre nous-mêmes le relais. Comme la plupart des fermes de cette région, Danthonia était une exploitation mixte, qui élevait des bovins et des moutons Mérinos et produisait des cultures usuelles : céréales l’hiver, haricots, sorgho, maïs et tournesol l’été. La première année, nous avons semé ces cultures et tout se passa pour le mieux. Mais nous avons ensuite pris la décision de concentrer nos efforts exclusivement sur l’élevage.

Au cours de ces premières années, nous avons découvert à nos dépens à quel point il est coûteux de gérer une ferme, même quand la météo est clémente. Aux frais d’entretien des engins et du matériel agricoles, il faut ajouter les frais d’achat d’herbicides, de semences, d’engrais etc. La première laine de nos moutons couvrit les frais de traitements vermifuges et de tonte, mais il était manifeste que nos revenus ne seraient absolument pas suffisants pour subvenir aux besoins de notre communauté croissante. Qui plus est, l’exploitation requérait trop de main-d’œuvre, à une époque où nous étions par ailleurs occupés à construire des bâtiments et à chercher des moyens de nous impliquer dans notre voisinage.

Nous avons donc créé une entreprise de panneaux pour nous assurer un revenu. Celle-ci a prospéré et nous pouvons aujourd’hui pourvoir aux besoins des quelque deux-cent vingt personnes vivant en communauté ici.

Johannes Meier

Pourquoi n’avez-vous pas tout simplement renoncé à l’agriculture ?

La vie des Bruderhofs a toujours été liée à la terre, à commencer par les premiers pionniers comme Philip Britts (évoqué par ailleurs p. 25). Pendant les quarante premières années de notre vie communautaire, c’était nos récoltes qui nous nourrissaient – même si aujourd’hui, c’est surtout grâce aux produits de nos entreprises que nous vivons. La création de la communauté de Danthonia il y a vingt ans représentait pour nous l’occasion de renouer avec la terre. Au fil du temps, grâce à l’acquisition de parcelles adjacentes, nous avons atteint une superficie totale de quelque 2225 hectares de surface agricole – dont la moitié environ était des pâturages, un quart était cultivé et le reste constitué de pentes boisées et de terrains ne pouvant servir qu’accessoirement de pâtures pour le bétail.

Malgré cela, nous ne nous en sortions pas. Nous avons donc réduit nos dépenses et avons essayé quelques modèles communs. Nous avons loué nos pâturages ; nous avons même loué toute la ferme pendant quelques années. Et nous nous sommes rendu compte que les fermiers, évidemment, cherchent d’abord à rentabiliser leur activité au maximum, souvent au détriment du terroir. En l’espace de quelque deux années, le surpâturage avait gravement endommagé nos terres.

Vues aériennes de Danthonia en 2000 (à gauche) et 2017 (à droite) montrant le développement de la communauté dans un paysage en voie de guérison.

Ma famille est arrivée à Danthonia en novembre 2004. A l’époque, les effets de ce que l’on appellerait plus tard en Australie « la sécheresse du millénaire », étaient déjà douloureusement manifestes. La sécheresse ne fit que s’aggraver, et persista jusqu’à l’automne 2010. Cette longue période de sécheresse a été l’occasion pour nous de mener une réflexion approfondie sur la façon dont nous voulions prendre soin de notre terre. J’étais venu d’Angleterre, où la pluie est plus souvent un désagrément qu’une bénédiction. Quel sentiment étrange, alors, que de me surprendre à tourner constamment mon regard vers l’ouest et à scruter les nuages tous les jours, mois après mois, année après année, attendant le don de la pluie ! Lorsqu’il pleuvait enfin un peu, cela ne changeait guère les choses tant la terre était appauvrie.

En 2007, nous avons vu notre ruisseau s’assécher. C’est un joli ruisseau, bordé de saules, qui traverse une plaine d’inondation au pied du mont Swan Peak, le repère le plus visible de Danthonia. Je n’oublierai jamais ces flaques saturées d’algues qui se desséchaient, ces poissons morts le ventre à l’air – perches dorées, poissons-chats, morues – certains mesurant pas loin de 75 centimètres, ces berges érodées qui s’effritaient. Plus rien ne coulait. En 2009, cela s’est reproduit. Sans les poissons morts, cette fois-ci. Il n’y en avait plus. Et je me souviens de m’être dit : quelque chose ne va pas. Que faire ?

Ainsi, l’épreuve de la sécheresse a été pour nous le début d’un long et laborieux processus de découverte : comment faire pour sauver notre terre et lui redonner vie et santé.

La sécheresse du millénaire

Cette sécheresse du millénaire fut-elle pour autant exceptionnelle ? La sécheresse n’a-t-elle pas toujours fait partie du climat australien ?

Ceci n’est qu’en partie vrai. Il ne fait aucun doute que c’est un environnement rude et que l’on doit s’attendre à des sécheresses et des inondations. Les agriculteurs de notre région vous diront tous que par décennie, il faut s’attendre à deux années exceptionnelles, trois ou quatre années moyennes, et trois ou quatre années terribles.

Mais aujourd’hui, en plus de la météo capricieuse propre à l’Australie, il nous faut aussi compter avec les changements climatiques : les températures moyennes ont beaucoup augmenté depuis 1950, avec une fréquence encore plus importante de journées aux températures extrêmes. C’est incontestablement un défi supplémentaire pour les agriculteurs.

Il est très important de ne pas oublier que nous faisons partie intégrante d’une histoire bien plus longue. L’Australie est le berceau de la civilisation la plus ancienne qui survive encore de nos jours. L’on estime que les aborigènes sont arrivés sur le territoire il y a environ soixante-cinq mille ans. Imaginons que ce laps de temps représente une seule journée. Cela veut dire que les premiers colons – la première flotte partie d’Angleterre à pénétrer dans Botany Bay en 1788 – est arrivée il y a moins de sept minutes.

Certains de ces Européens ont tenu d’excellents journaux et fait des dessins et des peintures de ce qu’ils trouvaient. Le pays qu’ils y décrivent débordait de vie, avec des pâtures naturelles où prospéraient quelque trois ou quatre cents espèces de plantes. Ils rapportèrent que, même quand il n’avait pas plu depuis trois mois, l’herbe était encore abondante et verte dans l’écosystème des vallées.

Parcelle et barrage avant et après la gestion holistique : en 2007 (à gauche) et 2015 (à droite)

Leurs comptes-rendus montrent clairement que les zones fertiles ne se limitaient pas au littoral. Ils décrivent un paysage magnifiquement adapté aux cycles du climat, avec des fonctions uniques permettant de capturer et de stocker l’eau. Ils décrivent des terres végétales d’un ou deux mètres de profondeur, avec des fissures si profondes qu’un homme muni d’une machette pouvait y enfoncer le bras sans en atteindre le fond. Cette terre était si spongieuse que même pendant une sécheresse, les traces d’un chariot sur la terre herbeuse d’une pâture étaient visibles pendant plusieurs années.

Les explorateurs trouvèrent des paysages qui fonctionnaient très différemment des paysages européens dont les larges cours d’eau transportent l’eau excédentaire jusqu’à la mer. Au lieu de cela, l’Australie avait de vastes plaines d’inondation foisonnant de roseaux hauts de trois mètres, des terrains marécageux avec, çà et là, des nappes d’eau, et de petits cours d’eau descendant le long des vallées. Les territoires riverains pouvaient atteindre quarante kilomètres de large et pouvaient stocker d’immenses quantités d’eau qui se libérait pour irriguer la terre pendant les périodes de sécheresse. D’autres, comme les marais le long du ruisseau de Danthonia, étaient plus étroits, mais remplissaient cette même fonction d’éponge retenant l’eau.

L’on ne soulignera jamais assez l’importance des plantes dans ces écosystèmes. Les roseaux et les divers étages de végétation variée géraient l’eau pour les terres alentour. Hélas, rien de cela n’a été compris par les premiers européens. Ils débarquèrent avec leurs propres paradigmes : assécher les marais, élargir les voies d’eau pour permettre le passage des bateaux, mener du bétail aux sabots durs paître dans les vallées, labourer la couche supérieure de la terre et pratiquer la monoculture.

Les résultats furent catastrophiques. En moins de dix générations, l’Australie a vu apparaître un phénomène d’érosion massive et une désertification provoqués par la destruction de bandes riveraines pérennes et la pratique d’une agriculture qui ne respecte pas la capacité naturelle des terres à retenir l’eau et à maintenir un faible taux de salinité. Aujourd’hui, nous labourons les couches profondes de la terre et non les couches supérieures. La diversité naturelle des plantes et des animaux n’est rien comparée à ce qu’elle fut autrefois. Il y a moins de végétation pour retenir l’eau dans la terre et en ralentir le mouvement, pour fertiliser les plaines d’inondation et contrôler la salinité. Ainsi, quand il pleut, l’eau de la pluie dévale jusqu’à la mer, entraînant avec elle d’énormes quantités de terre végétale précieuse.

Et pourtant, certains diraient que vous êtes trop pessimistes. L’agriculture australienne est-t-elle vraiment en crise ?

Je ne peux me baser que sur l’expérience des agriculteurs ici, dans l’est de l’Australie. Les médias en ont beaucoup parlé : les agriculteurs ont la vie vraiment dure. En conséquence de la sécheresse, ils ont moins de terres fertiles, leur bétail est affamé, les feux de forêts sont en augmentation, et il y a de la poussière partout. Beaucoup de paysans disent que cette sécheresse est la pire depuis cent ans. Ces deux dernières années, ils ont dû réduire considérablement leur cheptel et lui apporter un supplément de nourriture sous forme de fourrage et de céréales.

Cette situation signifie la ruine financière de beaucoup. Le fait que nos agences gouvernementales versent des centaines de millions de dollars en aide d’urgence à des agriculteurs est révélateur de l’ampleur de la crise. Et pour le paysan individuel, l’aide versée est souvent largement insuffisante.

D’après ce que j’ai compris, après avoir entendu de nombreux agriculteurs dans tout le pays et d’après les opinions de scientifiques et d’agriculteurs sur un plan international, il ne fait aucun doute à mon sens que tout cela résulte en priorité des modes d’agriculture conventionnels. Ceux-ci ont causé de graves dégâts, surtout ici, en Australie.

Dépasser l'agriculture conventionnelle

Néanmoins, les modes d’agriculture qui se sont développés au cours des cent dernières années n’ont-ils pas été particulièrement efficaces pour produire plus de nourriture ?

Il est vrai qu’avec le recours à la mécanisation et aux engrais chimiques, nous avons augmenté de manière spectaculaire notre capacité à produire de la nourriture. D’un certain côté, cela peut paraître un énorme progrès – davantage de nourriture et moins de main-d’œuvre. Mais ce qui devient de plus en plus évident, c’est que l’agriculture industrielle viole les écosystèmes naturels dont dépendent les hommes. Elle abîme la terre, les animaux, et nous, les consommateurs. Et comme nous en sommes les témoins ici, en Australie, il arrive un moment où cela cesse de fonctionner.

Prenez par exemple le travail intensif de la terre : le labour, le disquage, et le passage de la herse exposent aux éléments la biologie du sol – une source vitale d’éléments nutritifs pour les végétaux. L’humidité s’évapore, la terre s’érode et le taux de carbone du sol baisse. Dans cette région du monde, nos terres sont des vertisols – des terres lourdes, craquelées, riches en argile, très enclines à l’érosion. Des terres labourées peuvent perdre au cours d’un seul orage violent plusieurs centimètres de leurs couches supérieures, comme nous l’avons vu à Danthonia à nos débuts dans l’agriculture australienne.

Avec l’industrialisation sont venues les monocultures – d’immenses champs plantés d’une seule variété de culture. Chaque agriculteur pratique la rotation des cultures, certes, mais lorsque nous ne tenons pas compte de la contribution de la diversité des plantes à la biologie du sol à travers l’exsudat racinaire (nous reviendrons là-dessus plus loin) et utilisons beaucoup d’engrais chimiques – qui peuvent détruire totalement l’exsudat racinaire – nous tuons nos terres.

Après la Première Guerre mondiale, d’immenses usines qui produisaient du nitrate d’ammonium pour la fabrication d’explosifs se trouvèrent soudain en chômage – mais pas pour longtemps, parce que quelqu’un a découvert que le nitrate d’ammonium était une très bonne source de nitrogène pour les plantes. Bientôt, l’on synthétisa les trois principaux éléments nutritifs pour la croissance végétale – l’azote, le phosphore et le potassium – et l’on se mit à arroser les cultures de cet engrais NPK.

Les plantes semblèrent l’apprécier. Elles poussaient plus haut et donnaient de meilleures récoltes. Mais la terre souffrait. Dans un écosystème sain, les plantes vivent en symbiose avec le sol, échangeant des glucides contre des nutriments. Ce dont nous n’avions pas conscience, c’est qu’en court-circuitant le cycle des éléments nutritifs par l’engrais NPK, nous privions les plantes de nombreux autres nutriments et micronutriments qui permettent à la plante d’être dense et riche. Il résulte de cela que nos récoltes sont terriblement pauvres en éléments nutritifs. De fait, des études menées par le chercheur scientifique Donald R. Davis tendent à indiquer qu’il nous faut manger bien plus de fruits et légumes que nos grands-parents pour obtenir les mêmes bénéfices nutritionnels. Tout porte à croire qu’il existe un lien entre ces carences alimentaires et l’augmentation de nos problèmes de santé.

A cela s’ajoute le cocktail toxique de produits chimiques que nous épandons sur nos terres depuis des années, sans en comprendre pleinement tous les effets néfastes sur notre écosystème et sur nous-mêmes. Notre régime alimentaire occidental est devenu un système de distribution de produits chimiques toxiques. Le glyphosate (l’ingrédient principal de l’herbicide Roundup), que l’on suspecte de plus en plus d’être cancérigène, se retrouve partout, depuis les céréales pour petits-déjeuners des enfants jusqu’à certaines bières allemandes, dans lesquelles on a retrouvé des concentrations de glyphosate jusqu’à trois cent fois supérieures à la limite règlementaire pour l’eau potable. En 2016, une étude a conclu que 93 pour cent des Américains ont du glyphosate dans leurs urines. Dans quelle mesure les produits chimiques utilisés pour l’agriculture contribuent-ils à l’augmentation d’un grand nombre de maladies dans les pays Occidentaux – maladies auto-immunes, obésité, maladies cardiaques, stérilité et autisme ?

L’irrigation intensive est un autre aspect de l’agriculture industrielle qui s’est souvent révélée destructive, particulièrement ici où l’on pratique des cultures inadaptées au régime des précipitations. Ces zones ont aujourd’hui des taux élevés de sel dans leurs eaux souterraines. Avec le temps, l’accumulation de sel dans la terre provoquée par l’irrigation a dévasté de larges zones de sols cultivables. Les nappes phréatiques ne peuvent satisfaire notre besoin insatiable d’eau et des sécheresses permanentes s’installent. En Australie, l’agriculture représente 50 à 70 pour cent de la consommation d’eau mais seulement 3 pour cent du PIB. Récemment, les médias australiens ont documenté de manière approfondie le désastre écologique du bassin Murray-Darling, dû en grande partie à la mauvaise gestion de l’eau pour les cultures.

La bonne nouvelle, cependant, c’est qu’il est possible de revenir en arrière. Nous pouvons arrêter de détruire et commencer à restaurer. Nous pouvons travailler avec la nature afin que, en substance, la terre se guérisse elle-même. Il s’agit simplement de comprendre certains principes qu’il faut respecter. Pour nous, comprendre ces principes-clés fut tout un cheminement. Mais maintenant, nous savons qu’il y a des étapes logiques à respecter.

Plantation des oliviers, toutes générations confondues

Décrivez-nous comment cela fonctionne. Danthonia a la même pluviométrie que ces voisins, et pourtant, il y a de l’eau dans les réservoirs et de quoi nourrir le bétail, alors que dans les fermes voisines, la terre est asséchée et le bétail a faim. Pourquoi une telle différence ?

La réponse est multiple. Commençons par observer ce qui fait qu’un paysage est sain.

Un indicateur de la santé d’un écosystème est la capacité de ses plantes à convertir la lumière en glucides. Ces glucides aident les végétaux à croître et nourrissent également la terre, la transformant en humus – cette matière étonnante qui est au cœur de la couche supérieure du sol, riche en minéraux et nutriments et qui peut retenir quatre fois son propre poids d’eau. A travers l’activité des végétaux, l’humus et les matières organiques du sol s’accumulent, augmentant le carbone du sol, et rendant la terre capable d’absorber et de retenir l’humidité. Au lieu de dévaler le long des pentes et de se déverser dans l’océan, l’eau des pluies reste dans la terre.

Les scientifiques estiment que pour chaque pourcentage de carbone présent dans le sol, le paysage peut retenir 140 000 litres d’eau par hectare. En Australie, on a estimé que le taux de carbone dans le sol avant l’arrivée des Européens était compris entre 7 et 20%. Sa moyenne est aujourd’hui inférieure à 1 %. Imaginez que si nous pouvions l’augmenter jusqu’à 5 % (ce qui demeure encore inférieur aux niveaux d’avant la colonisation), quatre hectares de terres pourraient contenir plus d’eau qu’une piscine olympique.

Comprendre cela est une chose. Mais comment permettre à nos terres de redevenir saines ? Ici, à Danthonia, ayant constaté combien le surpâturage avait abîmé nos pâtures, nous savions qu’il nous fallait revoir la façon dont nous élevions notre bétail. C’est ce qui nous a amené à découvrir les principes de la gestion holistique des pâturages et son défenseur, Allan Savory. Savory est un biologiste écologiste et éleveur zimbabwéen, qui s’est mis en quête de découvrir pourquoi ce que nous appelions le surpâturage ravageait les terres africaines alors que la taille des troupeaux n’avait jamais été aussi faible. Il finit par découvrir que la chasse avait décimé les prédateurs qui autrefois forçaient les troupeaux à vivre très rassemblés pour s’en protéger. Ses expériences ont démontré que lorsque le bétail vivait en troupeaux serrés, recréant la densité des troupeaux d’autrefois, les terres renaissaient.

Les gnous dans les savanes africaines ou les buffles dans les grandes plaines d’Amérique ne faisaient pas que brouter et piétiner l’herbe au gré de leurs déplacements en grands troupeaux serrés, leurs flancs harcelés par des lions ou des loups. En paissant en un court laps de temps sur une zone, l’enrichissant de son fumier avant de se déplacer vers une autre, ils donnaient également à la végétation les moyens de se développer pleinement. Et nous savons que ces régions étaient fertiles. Aux Etats-Unis d’immenses régions de terres arables naquirent ainsi, pour finir sur-labourées et détruites pendant la crise écologique du « Dust bowl » dans les années trente.

C’est, en un mot, une gestion holistique du pâturage. Une fois que nous en avions compris les concepts, munis de nos outils, nous nous sommes mis à la tâche pour diviser nos grands enclos en enclos plus petits, où nous avons amassé davantage de bétail sur des périodes de pâturage plus courtes. Cette gestion holistique nécessite une planification attentive et la tenue de registres, ainsi qu’une obligation de déplacer le bétail fréquemment, parfois quotidiennement. Selon moi, c’est le moyen le plus efficace pour que le paysage se modifie et puisse être restauré. Voilà ce qui résume l’agriculture régénératrice, comme nous l’appelons.

En quoi cela aide-t-il à lutter contre les effets de la sécheresse ?

Vers 2006, nous avons rencontré un Australien du nom de Peter Andrews, qui a consacré quarante ans de sa vie à appréhender la manière de régénérer le paysage. Peter possède un véritable génie pour lire les paysages et comprendre les fonctions nécessaires à leur restauration. Il a développé ses idées dans un concept appelé l’agriculture à séquence naturelle.

C’est en 2007, au moment où la sécheresse du millénaire atteignait son pic le plus élevé, que j’ai visité la ferme de Peter. Il m’a emmené d’abord à la propriété voisine et m’a montré le ru asséché. Puis nous avons marché le long du ru, en aval, jusqu’à ses terres. Très vite, nous avons rencontré des nappes d’eau et des zones inondables où poussait de la verdure. Lorsque nous avons atteint les limites de sa propriété, le ru était devenu un ruisseau bien alimenté. C’était stupéfiant : au milieu d’un paysage désertique et sec un ruisseau s’écoulait, entouré d’arbres touffus et d’arbustes ainsi que d’une faune abondante. Nous avons continué notre progression le long du ruisseau jusqu’à la propriété adjacente. À trois cents mètres à peine en aval de la ferme de Peter, le lit était à nouveau à sec. Jamais auparavant je n’avais vu une démonstration aussi frappante du lien qui existe entre l’écosystème local et l’eau dans un paysage. Alors nous avons pensé à Danthonia : si Peter Andrews avait pu le faire, pourquoi pas nous?

Avec la contribution de Peter, nous avons commencé à mettre en œuvre l’agriculture à séquence naturelle. Nous avons retiré notre bétail des zones riveraines pour permettre au ruisseau de se régénérer et pour encourager le retour de la végétation le long de ses rives et des zones inondables. Nous y avons également planté de nombreux arbres. En période d’inondation, cette végétation aide à ralentir l’eau et à capter les nutriments. L’objectif est de favoriser la reconstitution naturelle des étangs communicants et des roselières, tels qu’ils existaient ici depuis des millénaires.

Plus en hauteur sur les pentes, nous travaillons à reproduire d’autres fonctions autrefois naturelles, en construisant des talus destinés à retenir l’eau des grandes pluies. Lorsque ces talus débordent, des ouvertures stratégiques permettent à l’eau de se répandre lentement afin que la terre puisse l’absorber. Les nutriments écoulés le long de la pente peuvent également être ainsi répartis de manière uniforme. En-dessous des talus, nous plantons des arbres qui utilisent ces nutriments, fournissent de l’ombre et participent à l’activité biologique du sol. Dans notre vallée, où l’eau s’écoule vers le ruisseau, nous développons un système d’étangs et de roselières et plantons des arbres pour ralentir le mouvement de l’eau.

La communauté a planté des milliers d’arbres durant les deux dernières décennies. Pourquoi ?

Jusqu’à maintenant, nous avons planté environ cent mille arbres. Ils apportent toutes sortes d’avantages. Plus la vitesse du vent est élevée, plus nous perdons d’humidité ; or les arbres font obstacle au vent qui traverse le paysage. Les arbres fournissent aussi des habitats et de l’ombre. Là où il y a des arbres, la terre absorbera jusqu’à soixante fois plus de précipitations que les pâturages. Leurs racines font remonter des nutriments situés très en profondeur – chaque année 7 % de toute la biomasse d’un arbre adulte retourne dans le sol, ce qui profite aux plantes vivant plus en surface. Et puis, ils sont tout simplement beaux.

Nous avons planté des arbres stratégiquement, souvent le long de crêtes. Il s’agit d’un mélange d’espèces endémiques et exotiques pour la biodiversité. Nous les protégeons du bétail par des clôtures. Aujourd’hui, les arbres que nous avons plantés il y a quinze ans sont assez grands pour que le bétail et la faune naturelle du lieu puissent évoluer parmi eux, en profitant de leur ombre et en déposant leurs urines et leurs déjections à bonne hauteur dans le paysage de telle sorte que l’eau draine un maximum de nutriments en s’écoulant.

Le retour des oiseaux

Avez-vous déjà constaté des changements mesurables à la suite des mesures que vous avez prises ?

Miro à front rouge : Depuis 2006, nous dénombrons cinq ou six espèces supplémentaires chaque année, y compris au cours des années sèches.

Absolument ! Les oiseaux sont un des tout premiers indicateurs de la santé d’un écosystème. Lorsque nos ornithologues amateurs à Danthonia ont commencé leur comptage il y a plus de dix ans, nous avons répertorié environ une centaine d’espèces d’oiseaux. Aujourd’hui, ce nombre s’élève à 150. Sur les cinquante nouvelles espèces, onze espèces sont associées à des milieux humides et d’eaux libres plus étendus et plus sains, et quinze à l’augmentation significative des arbres à fleurs et des arbustes. Le reste concerne des oiseaux migrateurs et atteste de l’amélioration globale de la qualité de vie.

Il y a trois mois, par suite de la sécheresse, les talus se sont asséchés. Néanmoins, au sol la végétation demeure spongieuse et l’herbe est verte et continue de croître. Cela signifie donc que l’endroit le plus efficace pour retenir l’eau se trouve dans le sol. Récemment, j’ai comparé les données concernant l’eau de nos puits avec celles de nos pratiques antérieures. En dépit de la faiblesse des précipitations, nos puits ont des niveaux d’eau plus élevés que lors des sécheresses d’autrefois. Nos terres retiennent davantage d’eau.

En ce qui concerne notre ruisseau, nous avons constaté que l’eau pénètre dans notre propriété avec un débit de seize litres par minute et en ressort avec un debit de cinquante litres par minute. Même pendant la sécheresse, le volume d’eau transmis à nos voisins en aval est trois fois supérieur à celui que nous recevons en amont. Et cela grâce au fait que l’eau est retenue sur les hauteurs de nos terres puis s’écoule lentement vers le bas. C’est extrêmement encourageant et cela nous incite à poursuivre nos efforts.

Vous avez parlé tout à l’heure de la disparition spectaculaire de terres végétales dans le paysage australien, terres qui avaient été constituées sur des milliers d’années. Comment pouvez-vous espérer la régénérer ?

D’un point de vue historique, certains experts ont affirmé qu’il fallait entre trois cents et mille ans pour produire quelques centimètres de terre végétale. Mais nous avons appris qu’en réalité ce n’est pas le cas. Cette terre n’est pas essentiellement le produit de la décomposition des feuilles et autres matières. Les exsudats des racines végétales, tels que glucides, vitamines et acides organiques ainsi que d’autres éléments nutritifs rejetés dans le sol par le système racinaire des végétaux, participent également à la création d’une terre végétale vivante et saine. De 30 à 40 % des glucides que les plantes produisent par photosynthèse sont transférés dans le sol par les racines en échange d’éléments nutritifs. Ainsi, les plantes alimentent la biologie du sol par le biais des champignons, bactéries, micro-organismes et mycorhizes, ces échanges symbiotiques entre plantes et champignons dans la zone racinaire. Les glucides absorbés sont convertis en humus, c’est-à-dire en terre végétale.

La terre végétale peut donc se constituer assez rapidement. Mais cela ne se fera pas sans une vie végétale diversifiée. Cette diversité est essentielle et dépend en priorité de la manière dont nous cultivons.

C’est un secteur d’avant-garde de la recherche scientifique. Nous sommes en train de découvrir qu’à mesure que la diversité végétale augmente, il y a un certain seuil de déclenchement – appelé détection du quorum – où la terre végétale commence à se constituer rapidement. Combien d’espèces de plantes faut-il pour atteindre le quorum? Selon les microbiologists, plus il y en a, mieux c’est. Différentes plantes produisent différents exsudats racinaires, permettant l’accès à des nutriments spécifiques du sol. Des résultats positifs ont été obtenus avec douze espèces seulement et un succès plus rapide avec quarante.

Nos meilleurs pâturages d’origine à Danthonia contiennent entre quinze et vingt espèces. Nous sommes très loin des centaines de variétés dont ces paysages jouissaient autrefois – elles formaient toutes des pâturages richement diversifiés qui permettaient à la terre végétale de se constituer et de se maintenir, de telle sorte qu’elle pouvait retenir l’eau et la libérer pendant la sécheresse. Le défi réside dans la difficulté de cultiver un pâturage diversifié sur un sol pauvre. L’épandage d’extraits de compost introduit de la matière biologique vivante dans le sol, mais celle-ci doit ensuite lutter pour sa survie. Nous expérimentons donc un stimulant biologique, un cocktail de microbes et de composés organiques qui alimente et encourage les éléments vivants déjà présents dans le sol.

L’une des raisons pour lesquelles nous sommes déterminés à améliorer la vie végétale de notre propriété est la lutte contre la salinisation. En Australie, chaque pluie ajoute du sel au continent : en raison de l’absence de grands réseaux fluviaux, le sel n’est pas drainé vers la mer et donc s’accumule, et à moins de pouvoir l’éliminer, il finira par tuer le sol. Autrefois, les roselières des marécages ainsi que certaines autres plantes retenaient l’eau dans le paysage. Cela créait une fine couche souterraine d’eau douce qui supprimait le sel et l’empêchait de s’accumuler et d’endommager la biologie du sol. Nous faisons en sorte de revenir à cela, mais pour y arriver, nous avons besoin de sols sains.

Productivité des pâturages

Ce graphique montre la productivité moyenne sur six ans de quatre sites d’essai de la ferme Danthonia. Chaque site a été divisé en deux : sur une moitié, la gestion du pâturage s’effectue de manière holistique, le bétail étant déplacé sur des parcelles plus petites à un rythme variant de 1 à 5 jours, tandis que sur l’autre moitié, on pratique le pâturage conventionnel. Le pâturage cellulaire donne plus de temps aux plantes pour se régénérer, renforce les systèmes racinaires, améliore la santé des sols et augmente le rendement.

Johannes Meier dirige la ferme de Danthonia Bruderhof à Elsmore, en Nouvelle-Galles du Sud.