Subtotal: $

Checkout

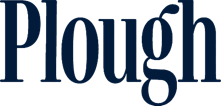

Stark Perry und ich

Eine selbst veröffentlichte Lebensgeschichte aus einem Mülleimer half mir dabei, eine Zukunft für mein Kind mit Beeinträchtigung zu sehen.

von Chelsea Boes

Dienstag, 18. Februar 2025

Verfügbare Sprachen: English

„Kinderseelen sind zerbrechlich. Man sollte sie behutsamer behandeln als kostbares antikes Glas.“

–Stark Perry, My Vapor

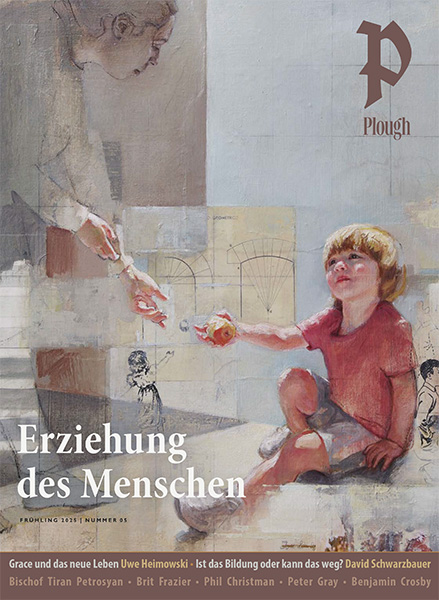

Das Buch war in der Mülltonne meiner Mutter gelandet. Von oben las ich den schlichten grauen Umschlag: My Vapor: The Life and Times of Stark Perry.

Ich fischte das Buch heraus und steckte es heimlich in eine Mappe mit meinen persönlichen Sachen. Als meine Eltern ihren großen Umzug aus New York State zu meiner jungen Familie in North Carolina vorbereiteten, entrümpelten sie gründlich und schmissen stapelweise Fotos und alte Unterlagen weg. Aber My Vapor – das behielt ich für mich.

Ältere Menschen erzählen mir oft, sie wünschten, sie hätten ihre Lebensgeschichte aufgeschrieben. Manchmal bitten sie mich, ihre Manuskripte oder selbstverlegten Bücher zu lesen, was meistens langweilig ist, weil die Geschichten mehr von Nostalgie leben als von durchdachter Handlung und sorgfältig ausgearbeiteten Details. Nicht so My Vapor.

Stark Perry kam 1915 nach einer schweren Geburt zur Welt – unter Einsatz dessen, was Stark als „Instrumente“ bezeichnet. „Noch heute“, schreibt er, „fällt es mir schwer zu gehen, zu sprechen und meine Hände zu benutzen.“

Während ich mit der Familie gen Süden fuhr, fing ich an, sein Buch zu lesen. Würde das wirklich so spannend werden, wie ich dachte? Wenn ja, dann hätte das Buch einen Lektor verdient. (In den hier wiedergegebenen Auszügen übernehme ich diese Aufgabe. Aber ich korrigiere nur ein paar Tippfehler.)

Stark erzählt von einer Zeit in den 1930er Jahren, als eine Wanderausstellung von AT&T auf der Yates County Fair in Penn Yan, New York, Station macht. Ein Vorführer präsentiert stolz eine technische Sensation: ein Telefon, das Stimmen aufzeichnen kann. Der junge Stark und der Vorführer kommen miteinander ins Gespräch. Dann das Wunder: Der Vorführer spielt die Aufnahme ihrer Unterhaltung ab.

Foto von Jonathan Boes. Mit Genehmigung verwendet.

Stark wird zunehmend aufgewühlt. „Natürlich wusste ich, dass meine Stimme nicht so klingt wie die von anderen Leuten“, schreibt er. „Der Typ, der auf dem Tonband mit dem anderen Mann sprach, klang wie die anderen Leute mit spastischen Lähmungen, die ich kannte. Das konnte nicht ich sein. Aber so war es.“

Stark erklärt seinen Lesern: „Ein Mensch mit Zerebralparese denkt in klaren Worten. Das Problem liegt zwischen dem Sprachzentrum und dem Mund.“

Ich rief meine Mutter an. „Dieses Buch ist unglaublich. Wo hast du es her?“

„Das kam von meinem Vater. Als meine Eltern umgezogen sind, habe ich es aus dem Müllcontainer gerettet.“

„Du machst Witze.“ Zweimal dieselbe Geschichte.

Während ich in den folgenden Wochen las, verfolgte ich, wie aus dem Jungen Perry Stark ein Mann wurde und wie er mit seiner Behinderung kämpfte. Er führte ein bescheidenes Leben mit den sozialen Freuden, die heute weitgehend vom Internet verdrängt worden sind: Gemeindefeste, Besuche von Verwandten, ausgedehnte Schachpartien – all das an den Orten meiner Kindheit.

Kurz darauf rief meine Mutter erneut an. „Ich hab Oma von dem Buch erzählt, das du entdeckt hast. Stark Perry wohnte in derselben Straße wie sie. Opa leistete Stark Gesellschaft, wenn seine Frau einkaufen ging, und als Stark starb, war er auch bei ihm.“

Wieder sagte ich: „Du machst Witze.“

Stark war also eigentlich kein Freund der Familie – eher eine Familienanekdote, die fast in Vergessenheit geraten war. Doch für mich wurde Stark zu einem echten Freund.

Bei einer Abschlussfeier in der Familie traf ich Oma, nachdem ich mehrere Monate lang lesend Starks Gesellschaft genossen hatte.

„Erzähl mir mehr von Stark Perry.“

„Man sah ihn oft auf der Straße – “ und dabei machte sie ruckartige Bewegungen mit den Armen, um seine Gangart nachzuahmen.

„War sein Haar weiß?“

Sie überlegte, während sie mit ihren lebhaften, hellbraunen Augen zur Decke schaute. „Ich kann mich nicht mehr erinnern.“

Mein Großvater, der nicht mehr lebt, hätte sich vielleicht noch an mehr erinnern können.

Vor drei Jahren war ich in Tränen ausgebrochen, als meine beste Freundin behutsam die Vermutung äußerte, mein Kleinkind könnte autistisch sein.

Nicht mein Kind. Darauf war ich nicht vorbereitet gewesen.

„Hör mal“, sagte meine Freundin zu mir und meinen Tränen, „wäre es so schlimm, wenn sie tatsächlich Autismus hätte? Wenn es einfach so ist?“

Zu dieser Zeit, während der Covid-Pandemie, musste man mehrere Monate auf einen Untersuchungstermin warten. Doch es wurde immer deutlicher. Schon als Säugling hatte meine Tochter in andere Bereiche des Raums gestarrt, während wir mit ihr sprachen – ein Verhalten, das mein Herz in Sorge versetzt hatte. Ich konnte dieses ungute Gefühl meistens verdrängen – doch dann, als Kleinkind, kletterte sie, anstatt einfach um ein Glas Wasser zu bitten, bis ins oberste Stockwerk in ein Eckzimmer, um sich dort ein halbvolles Wasserglas vom Nachttisch zu holen. Laufen lernte sie früh. Aber sie fing spät an zu sprechen, und wenn sie sprach, dann eher mit ihrem Spielzeug als mit Menschen.

Als ich sie von der Kinderbetreuung in der Kirche abholte, verkündete eine verbittert wirkende Frau mit märtyrerhafter Miene: „Wir müssen uns etwas für sie einfallen lassen.“

„Oh!“, sagte ich, denn was hätte ich sonst sagen sollen?

„Sie ist vom Spielplatz weggelaufen. Sie wollte nicht zurückkommen. Sie wollte nicht auf mich hören. Sie wollte nicht bei mir bleiben. Sie wollte nicht bei den anderen Kindern bleiben.“

Danach saß ich in meinem Auto und weinte, bis meine Wimperntusche völlig verschmiert war.

Gefangen in der Lücke zwischen „Frühförderung“ und Kindergarten, in der es kaum Unterstützung gab, versuchte ich, eine Autismus-Diagnostik zu bekommen. Ich telefonierte. Und telefonierte weiter. Und schrieb E-Mails und SMS.

„Zunächst wirkte ich wie ein normales Baby“, schreibt Stark. „Aber mit der Zeit entwickelte ich mich nicht so, wie es für mein Alter typisch gewesen wäre. Meine Eltern wurden zunehmend besorgt.“ Als sich ein Nachbarskind viel schneller entwickelte als er, fahren Starks Eltern mit ihrem Pferdegespann zu Chiropraktikern und Spezialisten. „Aber für Zerebralparese gab es keine Heilung.“

Nach endlosen Monaten der Ungewissheit saßen wir endlich in einer diagnostischen Videosprechstunde. („Kinder verhalten sich viel natürlicher in ihrer gewohnten Umgebung“, hatte die Terminkoordinatorin erklärt, „wenn sie nicht gerade eine lange Autofahrt in die Praxis hinter sich haben.“)

Die Psychologin beobachtete meine Tochter beim Spielen. Sie ließ mich eine Schüssel mit Schokoladenstückchen ins Zimmer tragen, um zu sehen, wie meine Tochter danach fragen würde. Sie fragte schon, nur ohne Worte. Sie holte sich das Glas und gab es mir zum Öffnen – für die Psychologin ein Zeichen dafür, dass sie „mehr auf Gegenstände als auf Menschen ausgerichtet“ sei. Das klang nach einer Beschreibung, die ich als extrovertierter, kontaktfreudiger Mensch nur für meinen ärgsten Feind verwenden würde.

Stark bezeichnet seine Zerebralparese als „Behinderung“. Heute sagen wir lieber „Beeinträchtigung“ oder sogar „Vielfalt“. Autismus wird in den USA als Beeinträchtigung eingestuft, aber häufig auch als Neurodiversität bezeichnet, also eine alternative, aber nicht minderwertige Verdrahtung des Gehirns. Nicht ein Defizit, das behoben werden muss, sondern eine Facette menschlichen Daseins, die Verständnis braucht.

Was ging nicht alles in unseren Herzen vor sich, als wir in dieser Sprechstunde saßen! War unser kleines Mädchen abnormal? Eine Manifestation der Zerbrochenheit unserer Welt? Zu Starks Zeiten galten Beeinträchtigungen als Übel, die aus dem Menschengeschlecht ausgemerzt oder hinter Mauern weggesperrt werden sollten – verborgen vor den Augen anständiger Menschen. Heute sträuben wir uns gegen solche Vorstellungen. Und trotzdem stand ich hier im einundzwanzigsten Jahrhundert und fragte mich insgeheim dasselbe, was die Jünger einst Jesus gefragt hatten: „Wer hat gesündigt, er selbst oder seine Eltern, dass er blind geboren wurde?“

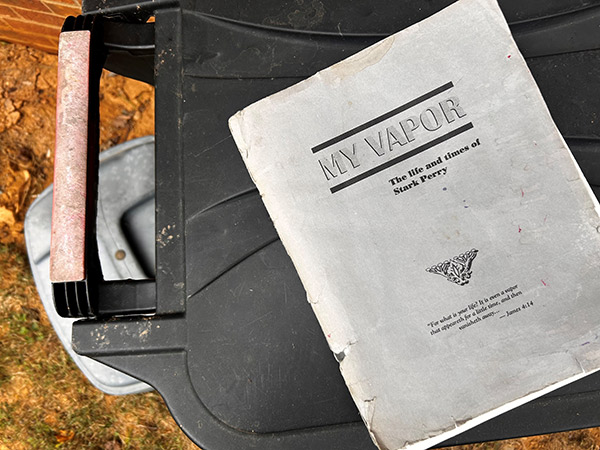

Foto von Jonathan Boes. Mit Genehmigung verwendet.

Als schließlich die Diagnose kam, stammelte ich: „Aber – ich mag sie immer noch.“

„Natürlich“, antwortete die Psychologin auf dem winzigen Bildschirm, und in ihrem Gesicht spiegelte sich mein Schmerz wider. „Das ändert nichts an den Gefühlen, die man für sein Kind hat.“

Die Trauer um die Diagnose eines Kindes wirft einen langen Schatten. Ich war traurig, nicht weil ich die Mutter dieses Kindes war – meines wundersamen, grünäugigen, ordentlichen, lustigen, brillanten Kindes –, sondern dass ihre Zukunft nicht so sein würde, wie ich es mir vorgestellt hatte.

Würde sie in eine Sonderschule gehen? Aus meiner eigenen Schulzeit erinnerte ich mich, wie Sonderschüler fürs Leben abgestempelt wurden – eine Zurschaustellung menschlicher Andersartigkeit, der man bestenfalls mit gönnerhaftem Mitleid, schlimmstenfalls mit Verachtung begegnete. Ich wollte nicht, dass Gleichaltrige sie als Mitleidsprojekt betrachten, und erkannte plötzlich, dass ich Menschen mit Beeinträchtigung oft als Gelegenheit betrachtet hatte, meine Gutmenschlichkeit zu zeigen.

Aber jetzt hatte die Diagnose mein Leben in ein Vorher und ein Nachher gespalten. Welches Leid würde meiner Tochter noch bevorstehen?

Stark wird von den anderen Kindern erbarmungslos gehänselt. Seine Mutter schickt ihn gleich wieder hinaus, damit er sich seinen Peinigern stellt.

„Wir werden es nie wissen“, schreibt Stark, „aber wahrscheinlich haben meine Eltern noch viel mehr gelitten als ich.“

Ich sehe vor mir, wie Stark mit seinen unbeholfenen Armen mühsam die Computertasten bedient, ein Siebzigjähriger, der sich an seine Zeit als junger Mann erinnert. „Ich kann mich nicht erinnern, dass ich während meiner Schulzeit je mit einem Mädchen ausgegangen bin“, schreibt Stark.

Damals herrschte die Ansicht, dass Menschen mit Beeinträchtigungen ihre natürlichen Gefühle unter einer Schicht stoischen Mutes verbergen und einfach weiterleben sollten. Ich wandte mich einmal an eine Frau, der ich vertraute, und bat sie um Rat. Sie sagte, kein anständiges Mädchen würde mit mir ausgehen, weil die Leute uns anstarren würden. Es war vernichtend. …

Wann werden die Leute begreifen, dass behinderte Menschen ganz normal sind, außer dass einige Körperteile nicht richtig funktionieren?

Der Körper meiner Tochter funktioniert einwandfrei: kräftige, gut koordinierte Beine und Arme, ein melodisches Kichern und eine klare Aussprache, wenn sie spricht (außer einem bezaubernden Lispeln, wenn sie den Namen ihrer großen Schwester sagt). Doch beim Versuch uns zu verständigen, scheitern wir oft. Ihre ausgezeichnete Aussprache ändert nichts daran, dass sie Sprache in größeren Blöcken verarbeitet – sie eignet sich Sprache in fertigen Phrasen und Textbausteinen an, nicht Wort für Wort. Tag für Tag bemühen wir uns, ihre Gedanken in eine für uns verständliche Form zu übersetzen. Wir finden Wege zur Verständigung, indem wir Sätze vorgeben: „Deine Lieblingsfarbe ist …“

„Rosa!“

Dieser Trick funktioniert nicht immer. Ähnlich wie zwischen Stark und seiner Umgebung erhebt sich auch zwischen uns und ihr eine Barriere.

Aber Hindernisse sind dazu da, überwunden zu werden. Stark schreibt darüber, wie die Leute nicht genug Geduld hatten, ihm zuzuhören, weil er so mühsam und langsam sprach. Doch was die Leute von ihm erwarteten – langwierige, unverständliche Äußerungen –, entspricht in keiner Weise dem, was er schriftlich zum Ausdruck bringt. Er schreibt klarer und ehrlicher als die meisten anderen – vielleicht weil ihm das Sprechen so viel Mühe machte, dass er sich keine überflüssigen Worte leisten konnte?

Mein Mann und ich informierten uns über die Empfehlung der Psychologin: vierzig Stunden angewandte Verhaltensanalyse pro Woche. Wir besuchten das Zentrum für angewandte Verhaltensanalyse, einen von hohen Mauern umgebenen Gebäudekomplex mit endlosen Gängen und fensterlosen Räumen neben einem Outlet-Center. Drinnen saßen Therapeuten nonverbalen und frustrierten Kindern gegenüber. Was machten sie da? Versuchten sie, ihnen beizubringen, mehr wie alle anderen zu sein, genauso wie die Liz Claiborne- und Tommy Hilfiger-Geschäfte nebenan versuchten, ihre Einheitskleidung an den Mann zu bringen?

Gehörte unser kleines blondes Mädchen hierher? Würde sie sich hier gut entwickeln? Soll sie mit gerade einmal drei Jahren vierzig Stunden pro Woche von uns getrennt sein?

Ich betete. Gott, zeige mir, was ich mit diesem Kind tun soll!

Ich fühlte einen immensen Druck von allen Seiten, weil ich gehört hatte, dass Erwachsene mit Autismus das Gefühl hatten, die analytische Verhaltensanalyse habe ihnen geschadet. Die Ärzte hingegen sagten, es sei der Goldstandard.

Im Nachhinein gab mir Stark recht. In einem Kapitel mit dem Titel „Jenseits der Hoffnungslosigkeit“ beschreibt er seine Zeit in einer Einrichtung – der Newark State School –, wo er wegen seiner „Behinderung“ behandelt wurde.

Man steckte mich zu Männern und Jungen, deren IQ so niedrig war, dass sie kaum begriffen, was um sie herum geschah. Viele von ihnen waren nicht einmal in der Lage, selbstständig zur Toilette zu gehen. Durch eine Tür zu gehen bedeutete, dass ein Wärter sie vor einem aufschloss und hinter einem wieder verriegelte.

Er schrieb auch, dass Menschen mit Beeinträchtigung am meisten davon profitieren, zu Hause zu sein, in einer Umgebung, wo Menschen ihre Fähigkeiten verstehen und ihnen vertrauen.

Ich weiß nicht mehr, was mich dazu bewogen hat, den örtlichen Kindergarten anzurufen. Eine Frau mit ruhiger Stimme rief mich zurück. Diese Erzieherin strahlte etwas Vertrauenswürdiges aus, und so ließen wir unsere Tochter an jenem Augustmorgen in ihrer Obhut vor dem Kindergarten. Sie weinte, als wir wegfuhren.

Als für meine Tochter das Jahr mit Rebecca zu Ende ging, hatte ich Starks Buch gelesen. Und ihre kleinen Spielkameraden hatten unsere Tochter wirklich ins Herz geschlossen. Sie konnte jeden Buchstaben des Alphabets identifizieren, das Töpfchen benutzen und ihren eigenen Namen buchstabieren. Sie nannte jeden, auch ihre Erzieherin, „Schatz“. Sie war eine Person, die ihren Platz gefunden hatte.

Jedes der 304 Kapitel von Stark ist nur zwei oder drei Absätze lang. Ich verschlang sie wie Smarties.

Stark brachte mir genau bei, was ich von meiner Tochter erwarten sollte: so viel wie möglich. Er nennt als Gegenbeispiel seinen eigenen Vater. Als Starks Mutter stirbt, kauft sein Vater einen Grabstein, auf dem alle drei Namen stehen. Als Stark nach dem Grund fragt, sagt sein Vater: „Dich wird niemand heiraten.“ Stark nennt diesen Grabstein ein Mahnmal der Sturheit eines Mannes.

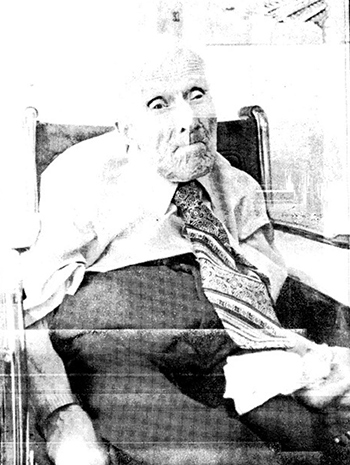

Stark Perry mit 80 Jahren. Foto von Mary Geo Tomion für The Dundee Observer, 3. Mai 1995.

Stark will aufs College gehen, Bauingenieur werden, im Zweiten Weltkrieg kämpfen. Aber er kann weder gut zeichnen noch Notizen machen, noch in den Kampfeinsatz gehen. Selbst auf dem Bauernhof erweist er sich als weniger geeignet: „Ich konnte zwar die Kühe holen, aber nicht melken. Ich konnte mich um die Hühner kümmern, aber beim Einsammeln der Eier war ich nicht behutsam genug und zerbrach ziemlich viele.“ Er hört gerne John Philip Sousa, aber oft zerkratzt er die Schallplatten, wenn er die Nadel aufsetzt.

Und dann wird dieser Mann, der weder normal gehen noch normal sprechen kann, ein Verkäufer für Schreibwaren von National Press – teilweise gerade deshalb, weil er in seiner Umgebung bleibt, wo man ihn kennt und ihm vertraut – und er verkauft zu Fuß.

Stark liest das Zeugnis seiner zukünftigen Frau in der kleinen Zeitschrift der Christlichen Liga für Menschen mit Behinderung.

Ihr Name war Dorothy May Munn. Eine Seite ihres Körpers war größer als die andere. Ihre Füße waren zu groß für Herrenschuhe. Ihre Beeinträchtigung wurde in gewisser Weise durch ihren scharfen Verstand und unbändigen Tatendrang aufgewogen.

Wir hielten einen regen Briefwechsel. Diese Frau wuchs mir mehr und mehr ans Herz.

Sie heiraten am 4. August 1956.

Ich habe meiner Tochter noch nicht gesagt, dass sie Autismus hat. Sie ist mit Straßenkreide und Barbie-Puppen beschäftigt, und sie könnte es jetzt noch nicht richtig einordnen. Aber Stark zeigt mir, was ich ihr beibringen soll, wenn die Zeit dafür gekommen ist – was sie von ihrem Leben erwarten darf: liebevolle Fürsorge, große Herausforderungen und eine gute Geschichte.

Wir bekommen Kinder, obwohl wir wissen, dass sie womöglich unermesslich leiden werden. Wir bekommen sie, obwohl wir wissen, dass ihr Verlust oder ihr Schmerz uns unermessliche Leiden verursachen wird.

Stark und Dorothy (Dot) eröffnen einen Laden namens „Perrys Geschenk- und Lebensmittelgeschäft“. Sie können kein vielfältiges Sortiment führen. Sie verkaufen auch keine Zigaretten und öffnen sonntags nicht. Das Geschäft scheitert.

„Wir waren im Februar 1958 so knapp bei Kasse, dass ich meiner Frau nicht einmal eine Valentinstagskarte kaufen konnte.“ Sie schließen den Laden, auch weil Dot schwanger wird, „und Mutti würde mit ihrer Behinderung viel Ruhe brauchen.“

Als Dot am 12. Januar 1959 aufwacht, rufen sie im Krankenhaus an und bestellen ein Taxi.

Wir bekamen ein kleines Mädchen, aber etwas stimmte nicht. Sie atmete nie richtig. Als Dr. Stait mich in den frühen Morgenstunden nach Hause brachte, sagte er kaum ein Wort …

Am nächsten Tag versammelten sich einige von uns am Familiengrab. Bruder Albright sprach ein Gebet und wir ließen den kleinen weißen Sarg dort zurück.

Nach diesem Verlust hat Penn Yan für Stark wenig zu bieten. Er schreibt: „Ich verspürte einen gewaltigen Drang, in Chicago Traktate zu verteilen“ (wo jeden Herbst die Tagungen der Christlichen Liga für Menschen mit Behinderung stattfanden).

Er und Dot reisen mit einem Greyhound-Bus nach Westen, verlassen Familie und Freunde für eine fremde Stadt mit fast keinem Einkommen. Stark verteilt Traktate im Loop und an Bahnhöfen und erreicht so die Menschenströme auf ihrem Weg nach Hause von der Arbeit. Er predigt in kleinen Rettungsmissionen, wobei Dot seine undeutliche Sprache Stück für Stück übersetzt. Ein weiteres Baby, George, wird geboren. Stark wird zweimal verhaftet, weil er im Loop Traktate verteilt. Der Richter droht, ihn wegen seiner „geistigen Fähigkeiten“ wegsperren zu lassen.

Eine kurze Online-Recherche legt nahe, dass Dots Zustand wahrscheinlich eine Hemihyperplasie war. Ich vermute, sie hatte keinen Zugang zu den heute üblichen symptomlinderenden Behandlungen: Fettabsaugung, Entfernung überschüssiger Haut, plastische Chirurgie. In Chicago beginnen sich Wunden an ihren Beinen und Füßen zu bilden.

An einem Sonntag Anfang 1962 kam ich vom Traktateverteilen in der Maxwell-Straße nach Hause und fand eine große Blutlache auf dem Boden. Die Wunden hatten angefangen zu bluten.

Die Perrys wagen es nicht, in einer Stadt, wo sie unbekannt sind, einen Arzt aufzusuchen – aus Angst, Dot könnte ins Krankenhaus eingewiesen, Stark in eine Anstalt gebracht und George weggenommen werden. Stattdessen fahren sie mit dem Zug zurück nach New York, eine Reise, die Dot kaum überlebt. Sofort nach ihrer Ankunft wird Dots Bein amputiert. 1963 bringt sie ein weiteres Baby zur Welt, Jesse.

Ich kann nicht alles erzählen, was in den Jahrzehnten vor Starks Finale geschah – es ist zu viel –, aber ich will kurz zusammenfassen, wie alles endet. Starks Sohn George wird Pastor. Sein Sohn Jesse tritt in die Armee ein. Stark bekommt sein erstes Enkelkind, ein Mädchen, das nur zwei Jahre älter ist als ich. Er liebt sie so sehr.

Streng genommen ist es unmöglich, das letzte Kapitel einer Autobiografie zu schreiben. Tote Menschen tippen nicht. Wenn ich dann auf mein Leben zurückblicke, mit seinen guten und schlechten Zeiten, finde ich die Worte ‚Danke, HERR’ zu schwach, um meine Gefühle auszudrücken. Aber Er versteht.

WIRD IN DER EWIGKEIT FORTGESETZT. 24. Januar 1993

Als Stark die Feder niederlegte, war ich fast zwei Jahre alt. Für meine Großmutter, die jetzt vierundachtzig ist, war Stark Perry ein alter Mann. Eine Internetsuche zeigt, dass er 1997 starb.

Als ich mit Starks Buch fertig war, hatte ich es überallhin mitgeschleppt, zerlesen und mit Randbemerkungen verunstaltet. Sogar der Einband war abgefallen. Als ich es schließe, kann ich Starks Hand loslassen und die Hand des kleinen Menschen ergreifen, den Gott mir gegeben hat. Stark zeigte mir, dass die Beeinträchtigung nicht das herausragende Merkmal ihres Lebens ist. In Starks Worten über Menschen mit Beeinträchtigung: „Das Beste an ihnen ist unversehrt.“