Subtotal: $

Checkout-

Schule der fräsenden Philosophen

-

Forellen-Schule

-

Freiheit dem Wort

-

Re-christianisierung in einer entchristianisierten Welt?

-

„Hey Respekt, hört auf den Lehrer!“

-

Achtsamkeit dem Kinde

-

Spiel oder stirb

-

Sollte ich meinem Kind gruselige Märchen vorlesen?

-

Mathematik, die Schöne

-

Lernvergnügenstag

-

Die anonyme Theologin

-

Früchte eines Buches

-

Schreinern mit Teens

-

Eisen schärft Eisen

-

Leserreaktionen

-

Erziehung zur Freiheit

-

Dienst am Nächsten

Königin der Wissenschaften

Hat das Literaturstudium eine Zukunft?

von Phil Christman

Dienstag, 1. April 2025

Verfügbare Sprachen: English

Nächster Artikel:

Entdecken Sie andere Artikel:

Eines morgens aufzuwachen und zu erfahren, dass der eigene Beruf bald „revolutioniert“ oder gar beseitigt werden könnte durch das Aufkommen einer überbewerteten neuen Technologie, die reiche Menschen begeistert – beginnen wir damit – ist mittlerweile eine ziemlich alltägliche Erfahrung. Damit befinden Sie sich in guter Gesellschaft. Ein Club, zu dem die Betreiber von Druckmaschinen, Taxifahrer, einige Landarbeiter und die Ludditen aus dem 19. Jahrhundert gehören, aber irgendwie nie die Kapitaleigner oder ihre verschwenderisch lebenden Kinder: alles in allem kein schlechter Club, dem man gerne beitreten würde, wären die Unterkünfte nicht so beengt. Aber wenn die drohende Entlassung eintritt, wird diese Leidensgenossenschaft nur ein schwacher Trost sein.

Nehmen wir an, Sie sind Englischdozent an einer Hochschule und ein beträchtlicher Teil der Risikokapitalgeber scheint davon überzeugt zu sein, dass eine Maschine schon jetzt oder zumindest sehr bald das tun kann, wofür Sie Ihre Studenten angeblich ausbilden. Nehmen wir weiter an, dass dieselben Maschinen auch nur noch wenige Drehungen am Rad des Fortschritts davon entfernt sind, die so erzeugte Arbeit zu bewerten und zu benoten. Sie und Ihre zigtausend Kollegen dürfen sich nun in unserer dynamischen Wirtschaft nach einer spannenden neuen Beschäftigung umsehen – Ihre gerechte Strafe dafür, dass Sie sich für Literatur interessiert haben. Sie hätten programmieren lernen sollen, übrigens eine Fähigkeit, die angeblich auch bald durch diese neue Technologie überflüssig gemacht wird. Amüsant, wie sich das fügt.

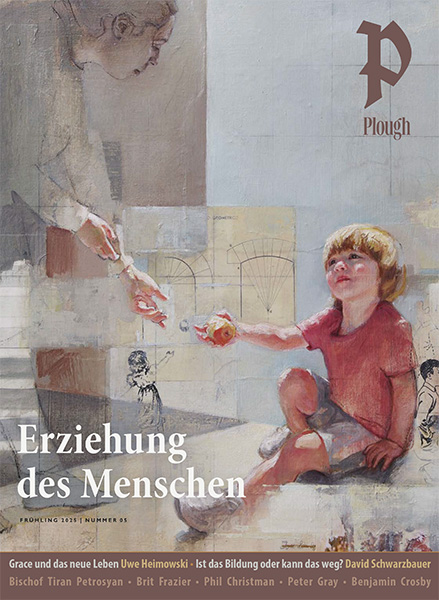

Sophie Dumont, Amarillo, Öl auf Leinwand, 2023. Alle Illustrationen von Sophie Dumont. Verwendet mit Genehmigung.

Das ist mir in den vergangenen Jahren passiert, durch Entwicklungen in der vermeintlich „künstlichen Intelligenz“ – oder genauer: im Large Language Modeling. Zugegeben, ich weiß nicht, inwieweit mein Beruf tatsächlich von den befremdlichen, künstlich wirkenden Texten bedroht ist, die Programme wie ChatGPT hervorbringen. Von dem, was ich bisher gesehen habe, bin ich nicht gerade beeindruckt. Und wie bei jeder neuen Technologie scheinen die Schwätzer der Nation ihre Freude daran zu haben, das Ende der Hochschulbildung „wie wir sie kennen“ zu prophezeien. Seit fast 20 Jahren unterrichte ich Englisch an der Hochschule, ständig mit düsterem Ausblick. Wäre ich 20 Jahre früher eingestiegen, hätte es kaum anders ausgesehen. (Bereits in den 1980er Jahren beklagten Akademiker das Auslaufen diverser Förderprogramme.) Dass ich trotz aller Entmutigung stur weitergemacht habe, war kein Ausdruck von Zuversicht, sondern von verzweifelter Entschlossenheit, ihrem rationalen Ebenbild. Wer nicht anders kann, als seinem Wesen treu zu bleiben, muss lernen, mit viel Ungewissheit zu leben. Inzwischen kommen und gehen die vermeintlich umwälzenden Trends und es gibt uns doch noch, sei es dank festen Arbeitsverträgen oder, wie in meinem Fall, dank der Gewerkschaften.

Wie sich zeigt, hat es seine Vorteile in einer Branche tätig zu sein, die zwar schrumpft, aber noch nicht am Ende ist. Es zwingt einen zum Nachdenken. Wenn Sie Lehrer sind, ist das sowieso Ihr Job. Wie schon Samuel Johnson über die Todesstrafe sagte: Sie fokusiert den Geist. Natürlich bin auch ich nicht völlig unvoreingenommen, ebenso wenig wie jene Tech-Enthusiasten und Onlinekurs-Verfechter, die ständig verkünden, sie würden mit etwas mehr Risikokapital endlich unsere vermeintliche Bildungsdiktatur stürzen – sprich: uns den bescheidenen Lohn für unsere ehrliche Arbeit streitig machen. Doch Liebe ist auch eine Form von Erkenntnis. Und ich liebe meine Arbeit. Bevor man mich also ersetzt durch eine automatisierte Bewertungssoftware, einen „KI-Tutor“ und einen unterbezahlten Lerncoach, der für ein Drittel meines Gehalts dreimal so viele Studenten durchs Studium schleust (wofür Silicon Valley zweifellos mehr berechnen wird als wir), möchte ich verstehen, worin eigentlich das Wesen meiner geliebten Arbeit besteht. Was ist sie wert? Für wen ist sie gedacht? Warum liegt mir das Überleben des Literaturstudiums und der Schreibkultur so am Herzen?

Diese Frage stelle ich mir, und die Antwort ist glasklar – aber schwer zu rechtfertigen. Mir erscheint die Literatur – ohne der Theologie als traditioneller Inhaberin dieses Titels zu nahe treten zu wollen – als die Königin der Wissenschaften. Wie kann das sein? Johannes Calvin bemerkte in einer seiner weniger anstößigen Äußerungen, dass es zwei Arten von Wissen gibt: jenes über Gott und jenes über uns selbst – und dass sich beides kaum trennen lässt. Wenn ich also die Literatur als Königin der Wissenschaften bezeichne, dann vielleicht deshalb, weil sie eine besondere Form der Theologie ist – eine, in welcher der Erschaffene seinen Schöpfer auf indirekte Weise im Selbststudium entdeckt. Und die Theologie wiederum ist, wie Marilynne Robinson einmal schrieb, „eine Art vielschichtige und grandiose Poesie“. Derselbe innere Antrieb, der mich zu Romanen führt, zieht mich auch zur Theologie.

Aber warum gerade Literatur, warum nicht eine andere Kunstform? Natürlich bewundere ich auch Malerei, Bildhauerei und Musik. Der Film teilt einige Vorzüge der Literatur und bietet – als überschaubaren Kanon von Meisterwerken, den man im Laufe eines Lebens tatsächlich sehen kann. 120 Jahre Filmgeschichte mit durchschnittlich zwei Stunden pro Film – das ist weitaus realistischer als Jahrtausende von Literatur. Doch die Literatur hat etwas Besonderes: Eine Kunstform, die Bewusstsein aus Sprache erweckt – und für die meisten von uns (wenn auch nicht für alle) ist eben Sprache das Medium, in dem sich Bewusstsein manifestiert. Die Literatur ist in diesem Sinne fraktal – sie reflektiert nicht nur ihre Themen, sondern auch das Medium, durch das sie diese vermittelt. Ein Text kann scheinbar (aber nicht tatsächlich) alles enthalten.

Meine tiefe Wertschätzung für Sprache führte mich früher dazu, die menschliche Ausnahmestellung extrem zu betonen. Unter dem Einfluss von Denkern wie Mary Midgley, David Bentley Hart, Buddha und der Bulldogge, die früher unterhalb von uns wohnte, habe ich mich von dieser Denkweise entfernt. Einige Tiere, wie etwa Elefanten, scheinen jene Wesensart zu teilen, die wir als „Person-Sein“ bezeichnen – etwas, das wir vor allem durch den Blick auf und durch unser eigenes Selbst erkennen. Obwohl mir scheint, dass uns Sprache immer noch einzigartig definiert, verstehe ich sie heute mehr als ein Geschenk, das uns zum Wohle aller und allem anvertraut ist. Durch uns erkennt und erzählt sich die Welt selbst, doch gerade diese besondere Aufgabe verlangt von uns Bescheidenheit.

Das Argument für die Literatur ist einfach: „Sie ist von unermesslicher Schönheit und Fülle.“ Ich bin zu einer Zeit erbitterter öffentlicher Auseinandersetzungen über Inhalt und Sinn des Literaturstudiums aufgewachsen. Wie so oft beim Rückblick auf einen Konflikt erscheinen mir die Fronten völlig falsch gezogen. Ein Krieg verlangt nun einmal, dass man Partei ergreift – und es ist unpraktisch, wenn Gut und Böse sich nicht klar gegenüberstehen. Wie soll ich mit der blinden Wut und dem Hass kämpfen, die ein Kulturkrieg – wie jeder Krieg – verlangt, wenn die Verteilung von Gut und Böse 52 zu 48 Prozent beträgt? Wenn ich auf die wütenden Debatten um den Literaturkanon zurückblicke, bin ich aus praktischen und moralischen Gründen etwas parteiisch – für Pluralismus, Multikulturalität und Diversität, für die Erweiterung oder Abschaffung des Kanons. Das ist kein Zufall, denn es ist dieselbe Seite, die Kinder von Kaufhausangestellten (wie mich) überhaupt studieren lassen will. Dennoch fühlte ich mich nie ganz als Teil dieser Bewegung.

Sophie Dumont, Green Library, Öl auf Leinwand, 2018.

Ich denke, wir haben die Sprache des Schönen, Wahren und Guten zu leicht aufgegeben und sie den aufrichtigen Traditionalisten und unaufrichtigen Provokateuren überlassen. Viele von uns haben begeistert sozialwissenschaftliche Argumente übernommen, die ästhetische Erfahrungen ähnlich abtun wie der Darwinismus die Liebe: als bloße Täuschung. Sie meinen, Sie lieben Ihren Ehepartner? In Wahrheit, so Richard Dawkins, gehorchen Sie nur Ihren Genen. Sie meinen, Sie lieben die letzten beiden Absätze aus James Joyces Die Toten? In Wahrheit, so Pierre Bourdieu, genießen Sie nur das kulturelle Kapital, für das Joyce steht. Wenn man sich auf diese Weltsicht einlässt, ist eine Beschäftigung mit alter Kunst nur noch damit zu rechtfertigen, dass wir so die Prozesse verstehen lernen, die uns in unsere heutige Situation gebracht haben – und dann unseren politischen Kurs korrigieren können. Ein enormer Aufwand für minimalen Nutzen. Aber nur wenige Literaturwissenschaftler und -dozenten glauben all das konsequent – man muss sie nur nach ihren Lieblingsromanen fragen, und schon reden sie wie Verliebte. Dennoch haben wir es zugelassen, dass diese Denkweise zum gültigen Maßstab im akademischen Betrieb wurde. Wer gehört werden will und ernst genommen werden möchte, muss sich dieser Denkweise bedienen.

So viel zur Schönheit. Und was ist aus dem Wahren und dem Guten geworden? Ehrlich gesagt – keine Ahnung. Viele meiner Bekannten – darunter geschätzte Kollegen, Menschen, die ich liebe und die sich vorbildlich um ihre Studenten und Mitarbeiter kümmern – verfallen zeitweise in relativistische Denkmuster. Wenn es ernst wird, erweist sich allerdings: Sie leben nach festen Prinzipien, an deren Gültigkeit sie durchaus glauben. (Sonst wäre ich nicht mit ihnen befreundet.) Natürlich könnte man auf Heidegger verweisen, auf gewisse Anthropologen und andere große Denker – doch diese relativistische Neigung ist älter und tiefer als alle akademischen Moden. Sie ist eine uralte Verhaltensweise der Mittelschicht. Wenn man unbehaglich im Raum zwischen zwei unvereinbaren Realitäten lebt – jener der Armen und jener der Reichen – verfällt man leicht ins Plappern darüber, dass jeder seine eigene Wahrheit hat. Das ist sicherlich einfacher, als sich für eine Seite zu entscheiden.

Dabei wäre es ein Leichtes, mit der zeitlosen Sprache des Schönen, Wahren und Guten für kulturelle Vielfalt einzutreten, für einen erweiterten Kanon und einen respektvollen Umgang mit der Vielfalt menschlichen Seins und Schaffens. (Der Literaturkanon ist alternativlos: Unsere Lebenszeit ist begrenzt, und im Gegensatz zu schlechten Filmen oder Liedern rauben uns schlechte Bücher einfach zu viel Kraft.) Marginalisierte Menschen sagen fortwährend die Wahrheit und machen gute Dinge. Es ist gut, kein Snob zu sein. Und ein Rassist zu sein ist nicht nur dumm, sondern auch böse. Manche Verfechter marginalisierter Literatur verrennen sich in die Vorstellung, dass deren Bedeutung gerade in ihrer vermeintlichen "Unlesbarkeit", "Unzugänglichkeit" und "Unnachahmlichkeit" liege, als wären diese Eigenschaften schon an sich wertvoll. Letzten Endes aber sind wir alle Menschen – dies zu vergessen war die Ursünde der Verfechter westlicher Überlegenheit – und wir alle mögen Bücher, die schön, wahr und interessant sind. Das ist die Messlatte für unsere Arbeit. Wir befassen uns mit Literatur und weil sie gut ist, lassen wir uns demütig von ihr prägen.

So argumentiere ich gegenüber Gleichgesinnten. Am liebsten hätte ich natürlich ein Argument, das meinen Job vor den Leuten rechtfertigt, die ihn abschaffen wollen, aber das ist wohl unmöglich. Vor Nihilisten kann man sich nicht rechtfertigen. Platons Sokrates unternimmt diesen Versuch mindestens zweimal – in Gorgias und in Der Staat, beide eine spannende Lektüre. Doch es gelingt ihm lediglich seine Widersacher – Kallikles im ersten und Thrasymachos im zweiten Dialog – dort zu treffen, wo jenen noch ein Rest von Schamgefühl geblieben ist. Anders gesagt: dort, wo sie die von ihnen vertretenen nihilistischen Grundsätze noch nicht konsequent genug verfolgen – etwas, das im Silicon Valley scheinbar kaum vorkommt.

Ich habe von „Nihilisten“ gesprochen, und in einigen Fällen trifft diese Bezeichnung wahrscheinlich zu. In anderen Fällen wohl eher nicht. Die ChatGPT-Enthusiasten scheinen besonders vom Longtermismus angetan, demzufolge die Menschheit eine Bestimmung hat und unsere technologischen Errungenschaften uns helfen werden, diese schneller zu verwirklichen. Worin diese Bestimmung besteht, weiß niemand. Arbeit und Bildung stehen diesem Ziel allerdings im Weg und sollten, soweit überhaupt nötig, möglichst schnell hinter sich gebracht werden. Worauf wir zusteuern, wird in der Regel nicht wirklich beschrieben. Es geht um Raumfahrt, Algorithmen, Asteroidenberg-bau und Tabellenkalkulationen, aber im Zentrum dieser Weltanschauung steht das große Nichts. Sie ist eine Form des Nihilismus. Für mich gehören Arbeit und Bildung zum Menschsein – genau wie Rast und Liebe, wie Andacht und Kultur, wie skurrile Hobbys, Dorftheater und Missgeschicke, wie Kinderreime beim Seilspringen, wie schmerzhafte Ballverluste in der letzten Spielminute, wie Graffiti auf tristen Brücken. Das sind nicht per se Hindernisse. Diese grundsätzlich verschiedenen Sichtweisen auf das Menschsein liegen so weit auseinander, dass ich nicht einmal wüsste, wie ich sie jemandem wie Sam Altman, dem CEO von OpenAI, überhaupt verständlich machen könnte. Das wäre wie der Versuch, Charles Manson für eine gleichberechtigte Ehe mit einer erwachsenen Frau zu gewinnen. Man müsste hin- und herpendeln zwischen Wahrheiten, die nicht verstanden werden und utilitaristischen Argumenten, die das Wesentliche nur verzerren und entstellen.

Sophie Dumont, Literature, Öl auf Leinwand, 2022.

Auch kann ich denen, die sich und ihre Kinder als geborene Elite verstehen und die humanistische Bildung als ihr exklusives Vorrecht betrachten, nicht erklären, warum alle Menschen zu ernsthaftem Lesen und Schreiben befähigt werden sollten. Wozu sollte die dienende Klasse mehr wissen müssen als das, was die Möchtegern-Herrscher des Universums für sie bestimmt haben? Genau diese elitäre Denkweise steckt hinter den Angriffen auf die Geisteswissenschaften und der ewigen Debatte darüber, was zu studieren „vernünftig“ oder „unvernünftig“ ist. Wenn man wie ich aus einer Schicht kommt, in der ein Studium nicht selbstverständlich ist, dann verbessert jedes Studium die eigenen Chancen, egal welches Fach. Ich bin meinen Eltern unendlich dankbar, dass sie das früh verstanden und mich nicht in eine Karriere als Mathematiker oder Unternehmensberater gedrängt haben – anders als ich es heute oft bei Studenten aus ähnlichen Verhältnissen erlebe. Man muss nicht an eine absurd teure Hochschule wie die University of Michigan gehen, an der ich arbeite, geschweige denn nach Harvard. (Hochschulen in den USA sind übrigens nur deshalb teuer, weil Studiengebühren ohne Zweckbindung verwendet werden dürfen, nicht weil Lehrbeauftragte, Doktoranden oder Professoren in Saus und Braus leben. Von diesen Einnahmen sehen wir fast nichts.) Wer nicht will, muss nicht BWL, Mathematik oder eine Naturwissenschaft studieren. Man kann auch an günstigen staatlichen Hochschulen studieren, was einen interessiert – solange keine Landesregierung und kein ehrgeiziger Universitätspräsident diese Fächer abgeschafft hat. Wer nicht aus der Arbeiterklasse stammt, verdient dann vielleicht weniger als seine Eltern, aber die ernüchternde Wahrheit ist: Wer aus der Mittel- oder Oberschicht kommt, wird ohnehin weniger verdienen als sie. Die Erde erwärmt sich, die Ressourcen schwinden und die westliche Vormachtstellung in der Welt nimmt langsam ab. Da können wir unser Leben auch so gestalten, dass es uns erfüllt.

Wie werden wir die Geisteswis senschaft retten, wenn sich die KI-Enthusiasten durchsetzen? (Außerhalb der Universitäten wird sie natürlich fortbestehen, solange es Zivilisation gibt, aber kann sie dann mehr sein als ein Hobby der Wohlhabenden?) Es sieht düster aus, aber nicht hoffnungslos.

Wenn der Fachbereich Wirtschaft als einziger nicht um seine Daseinsberechtigung kämpfen muss, könnten wir Geisteswissenschaftler doch versuchen, dort Fuß zu fassen. Über die Kunst der Vermittlung zwischen verfeindeten Gruppen lernt man mehr aus Die Räuber vom Liang Schan Moor – jenem mittelalterlichen chinesischen Klassiker, in dem Gesetzlose eine fragile Gesellschaftsordnung aushandeln – als aus irgendeinem Lehrbuch. Die wahren Mechanismen der Weltwirtschaft erschließen sich eher beim Lesen von Thomas Pynchons Die Enden der Parabel – wenn man dabei jedes erwähnte Unternehmen in der aktuellen Ausgabe der Financial Times nachschlägt – als durch die simplen Erklärungsmuster à la Bentham, die wir der modernen Bürokratenklasse in volkswirtschaftlichen Einführungskursen vermitteln. Zora Neale Hurstons Vor ihren Augen sahen sie Gott zeigt meisterhaft, was man heute als „Resilienz“ oder „Anpassungsfähigkeit“ bezeichnet – auch wenn mir bei dieser Wortwahl schlecht wird. Wenn echte Literatur an den Universitäten nur unter diesen Bedingungen eine Zukunft hat, werde ich meinen Würgereflex früher oder später überwinden.

Auch eine andere Form der Bildung wird gesellschaftlich akzeptiert: kurze Fortbildungsmodule und Workshops für wohlhabende Berufstätige. Auch ein Weg, Reste einer literarischen Kultur zu bewahren. Sagen Sie einer Gruppe junger Männer, dass Sie ihnen beibringen können, was Frauen wirklich wollen. Wenn sie dann auftauchen, geben Sie ihnen einen Teller Nachos, die gesammelten Werke der Brontë-Schwestern und eine selbstgebrannte CD mit zehn Songs von Joan Armatrading. Vielleicht noch Die Geschichte der Frau von Bath dazu. Damit würden Sie ihnen auch noch einen Gefallen tun. Wer die Hochkultur liebt sollte im Notfall auch ihre Vulgarisierung begrüßen, so wie ein Pfarrer, der den naiven, unartikulierten, spontanen Glauben eines Kindes willkommen heißt. Irgendwo muss man ja anfangen.

Noch sind wir als Gesellschaft nicht an diesem Punkt. Noch haben wir Tausende von Fakultäten und die politischen Mittel, um diese Einrichtungen weg vom Profitstreben und hin zum Gemeinwohl umzulenken.

Letztlich ist die Diskussion über die Rechtfertigung der Geisteswissenschaften gleichzeitig zu kompliziert, zu einfach und außerdem an der Sache vorbei. Man kann sein ganzes Leben lang Argumente sammeln und Nuancen abwägen, ohne je die zu überzeugen, die sich nicht überzeugen lassen wollen. Man kann sich auch kurz fassen und dabei alles Notwendige sagen: das Schöne, Wahre und Gute ist für alle da.

Es ist einfach sinnlos, die Geisteswissenschaften ausgerechnet vor jenen zu verteidigen, die sie am liebsten abschaffen würden. Was bei solchen Leuten letztendlich hilft, ist Macht. Keine Sorge, als Christ, der für eine christliche Zeitschrift schreibt, werde ich keine Vorschläge machen, die dem Prinzip der Gewaltfreiheit zuwiderlaufen. Ich meine damit einfach Arbeitskampf. Wenn die Universitätsverwaltung McKinsey oder Deloitte für ihre übliche Präsentation „Wie man eine Hochschule ruiniert und trotzdem pleitegeht“ auf den Campus einlädt – sagen Sie einfach Nein. Klären Sie die Studenten auf: Zeigen Sie ihnen, was ihre Verwaltung plant und wie diese Pläne andere Hochschulen zugrunde gerichtet haben. Informieren Sie unbedingt auch die Eltern. Suchen Sie den Dialog mit jenen Spendern und Entscheidungsträgern, die Ihre Seele noch nicht zu Markte getragen haben. Dann streiken Sie für einen Monat. Das könnte die Hochschulbildung für die Massen retten, falls sie überhaupt zu retten ist – nicht „neue Effizienzsteigerungen“. Schließlich wollen selbst die stumpfsinnigsten Reichen, dass genügend dieser Einrichtungen bestehen bleiben, damit sie ihre Kinder irgendwo hinschicken können. So lässt sich in der Praxis eine wirksame Verteidigung der Geisteswissenschaften aufbauen, die ihre Zukunft an den Hochschulen sichert. Wenn meine Berufskollegen das nicht rechtzeitig begreifen, werden sie von den Entwicklungen überrollt werden.