Subtotal: $

Checkout-

„Hey Respekt, hört auf den Lehrer!“

-

Spiel oder stirb

-

Sollte ich meinem Kind gruselige Märchen vorlesen?

-

Achtsamkeit dem Kinde

-

Mathematik, die Schöne

-

Lernvergnügenstag

-

Rezension: Agonie des Eros

-

Rezension: Der Baron auf den Bäumen

-

Die anonyme Theologin

-

By Water

-

Früchte eines Buches

-

Schreinern mit Teens

-

Eisen schärft Eisen

-

Reden wir über Freiheit!

-

Wege der Versöhnung

-

Leserreaktionen

-

Nachtgebet

-

Wiedergeburt

-

Erziehung zur Freiheit

-

Dienst am Nächsten

-

Einheit im Licht der Auferstehung

-

Ist das Bildung oder kann das weg?

-

Grace und das neue Leben

-

Königin der Wissenschaften

-

Schule der fräsenden Philosophen

-

Forellen-Schule

Re-christianisierung in einer entchristianisierten Welt?

Heutige Christen stehen vor einer Herausforderung, die seit Luther fast jede Generation beschäftigt hat.

von Benjamin Crosby

Dienstag, 1. April 2025

Nächster Artikel:

Entdecken Sie andere Artikel:

Wie können wir Menschen helfen, zum Glauben an Christus zu finden, wenn sie in einer Kultur leben, die zwar stark von christlichen Thematiken geprägt ist aber eben nur oberflächlich? Wie können wir echten Glauben stärken, wenn alle zu wissen meinen, was Christentum ist, obwohl es ihnen an Wissen und Engagement fehlt? Wie können wir Menschen über das Christentum aufklären, wenn unser oberflächlicher Umgang mit dem Glauben dazu führt, dass wir seine lebensverändernde Kraft nicht mehr wahrnehmen?

Diese Fragen stelle ich als ein Pfarrer im postchristlichen Westen. Noch immer prägen Kirchen die Landschaft, auch wenn sie nicht mehr so voll sind wie früher. Viele unserer gesetzlichen Feiertage haben einen christlichen Ursprung. Die Überreste von 1700 Jahren öffentlichen Christentums sind auf vielfältige Weise erhalten: in Angelobungen zu Beginn von Legislaturperioden, in dem Respekt, der Pfarrern entgegengebracht wird, in der Kirchensteuer und, in einigen wenigen Ländern, in Form von Staatskirchen. Unser Rechts und Unrechtsempfinden ist geprägt durch christliche Prämissen, die einst die römische Antike erschütterten. Genau diese Allgegenwart kann einem wirklichen Verständnis des Christentums im Wege stehen. Menschen begegnen den Überbleibseln des christlichen Glaubens und es fällt ihnen leicht, das Christentum als Ganzes abzulehnen. Wie können wir Leuten helfen, Jesus in diesem Umfeld kennenzulernen?

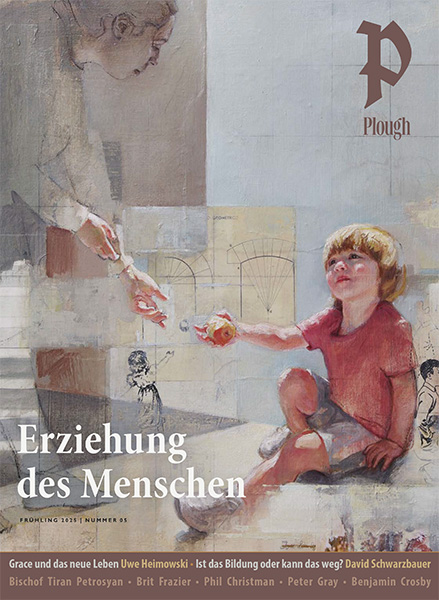

Caspar David Friedrich, Hügel und Bruchacker bei Dresden, ca. 1824. Bild von WikiArt (gemeinfrei).

Es ist verlockend zu denken, dass diese Fragen neu und speziell aus der raschen Säkularisierung Europas und Nordamerikas im 20. Jahrhundert entstanden sind. Tatsächlich wurde die Frage immer wieder gestellt: Wie können Menschen, die in einer äußerlich christlichen Kultur leben, tiefer christianisiert oder re-christianisiert werden? Vielleicht am dramatischsten in der Reformation des 16. Jahrhunderts. Auch wenn es letztlich zu einer Zersplitterung in verschiedene Konfessionen kam, ging es damals nicht darum, neue Kirchen zu gründen. Die protestantischen, katholischen und anderen Reformatoren strebten eine Erneuerung an, die Re-Christianisierung eines Kontinents, dem es an einer tiefen Auseinandersetzung mit dem von ihm beanspruchten Glauben mangelte.

Im Vorwort zu seinem einen Katechismus von 1529, einem kurzen Text zur Unterweisung von Laien, beklagt Martin Luther einen Mangel an christlichem Wissen beim einfachen Volk. Über die „erbärmliche, elende Verarmung“, die er auf seinen Reisen bemerkte, schreibt er: „Lieber Gott, welchen Jammer habe ich gesehen! Der gewöhnliche Mensch weiß doch gar nichts von der christlichen Lehre, besonders in den Dörfern. Und leider sind viele Pfarrer ungeschickt und untauglich als Lehrer. Und sie alle nennen sich Christen, sind getauft und empfangen die heiligen Sakramente, obwohl sie weder das Vaterunser noch das Glaubensbekenntnis oder die Zehn Gebote kennen!“ Angesichts solcher theologischer „Armut und Not überall“, schrieb er an seinen Kollegen Nikolaus von Amsdorf, „möge der Herr Arbeiter in seine Ernte schicken.“

Auch die Reformation in Zürich begann, als die kirchlichen Fastenregeln bewusst gebrochen wurden: Der Buchdrucker Christoph Froschauer und einige Kollegen aßen am Karfreitag 1522 Würste, und der Stadtprediger (und später führende Reformator) Ulrich Zwingli hielt eine Predigt dagegen, Speisevorschriften zum Kernpunkt des christlichen Glaubens zu machen. Radikalere Reformatoren, die von ihren Kritikern zunächst als Wiedertäufer bezeichnet wurden, argumentierten, dass die Christen es völlig versäumt hätten, sich die moralischen Forderungen Christi zu eigen zu machen. Sie forderten Dinge wie Gewaltfreiheit, die Verweigerung von Eiden und die Gütergemeinschaft.

Desiderius Erasmus, der Fürst der Humanisten, beklagte sich bitterlich über abergläubische und unangemessene Praktiken – wie etwa Wallfahrten oder die übertriebene Heiligenverehrung –, die seiner Meinung nach die Menschen von der reinen Gottesanbetung und einem Leben selbstloser guter Werke ablenkten. Und während das Konzil von Trient – einberufen als Antwort auf die protestantische Herausforderung – zwar Praktiken wie das Gebet für die Toten oder die Heiligenverehrung bekräftigte, rief es zugleich zu einem umfassenden Reformprogramm auf, um die christliche Gestaltung des Lebens bei Klerus und Laien gleichermaßen zu verbessern.

Einer der grundlegenden Wege, auf dem die protestantischen Reformatoren versuchten, Westeuropa zu re-christianisieren, war die Vermittlung der Heiligen Schrift an die Menschen. Die protestantische Reformation und die Übersetzung der Bibel in die Volkssprache waren untrennbar miteinander verbunden. Einige behaupteten sogar, der Heiligen Schrift wohne eine übernatürliche Kraft inne. Wie der englische Erzbischof von Canterbury, Thomas Cranmer, in seinem Vorwort zur Großen Bibel von 1540 schreibt, sei die Heilige Schrift „das kostbarste Kleinod und die heiligste Reliquie, die auf Erden verblieben ist“. In seinem Homilienbuch von 1547 schreibt er: „Lasst uns darüber nachsinnen und gleichsam wiederkäuen, damit wir ihren süßen Saft, ihre geistliche Kraft, ihr Mark, ihren Honig, ihren Kern, ihren Geschmack, ihren Trost und ihre Erbauung empfangen können.“

Die Reformation bewirkte auch eine Erneuerung des christlichen Gottesdienstes, weil die Protestanten die Liturgie neu in der Heiligen Schrift, besonders in den Evangelien, verankerten. Jeglicher Gedanke, dass die Vergebung in irgendeiner Weise durch die Anbetung Gottes erwirkt werden könnte, musste aufgegeben werden, ebenso wie die Anrufung der Heiligen und die Totengebete – alles wesentliche Bestandteile der spätmittelalterlichen Messe. Stattdessen rückten die Lesung und Auslegung der Heiligen Schrift in den Mittelpunkt, und es entwickelte sich ein neues Verständnis des Abendmahls, das Gottes bedingungslose Gnade in den Vordergrund stellte. Einige dieser Reformen waren deutlich radikaler als andere. Aber sie teilten die Überzeugung, dass Gott durch den erneuerten Gottesdienst den Glauben beleben würde.

Caspar David Friedrich, Blick von Warmbrunn auf die Kleine Sturmhaube, 1810.

Im 16. Jahrhundert entwickelte sich mit dem Frage-Antwort-Katechismus ein neues Genre der christlichen Unterweisung. Luthers Kleiner Katechismus war der berühmteste, aber es gab auch andere lutherische Katechismen, zu denen sich reformierte Texte wie der Heidelberger Katechismus und römisch-katholische Texte wie der Katechismus von Trient gesellten – alle für den Gebrauch in der Kirche, in der Schule und zu Hause gedacht, um Kindern und Erwachsenen gleichermaßen die Grundlagen des christlichen Glaubens zu vermitteln.

Heute sehen wir das Auswendiglernen als Lernmethode oft kritisch. Aber diese Katechismen sind so konzipiert, dass ihr Inhalte dauerhaft im Gedächtnis bleiben und in Zeiten des Zweifels oder der Not abgerufen werden können. Die erste Frage des Heidelberger Katechismus von 1563 ist es wert, in vollem Umfang zitiert zu werden:

F: Was ist dein einziger Trost im Leben und im Sterben?

A: Dass ich mit Leib und Seele im Leben und im Sterben nicht mir, sondern meinem getreuen Heiland Jesus Christus gehöre.

Er hat mit seinem teuren Blut für alle meine Sünden vollkommen bezahlt und mich aus aller Gewalt des Teufels erlöst; und er bewahrt mich so, dass ohne den Willen meines Vaters im Himmel kein Haar von meinem Haupt kann fallen, ja, dass mir alles zu meiner Seligkeit dienen muss.

Darum macht er mich auch durch seinen Heiligen Geist des ewigen Lebens gewiss und von Herzen willig und bereit, ihm forthin zu leben..

Eine weitere methode, Europa wieder zu christianisieren, war die Kirchenzucht. In den meisten reformierten und lutherischen Kirchen sowie in der römisch-katholischen Kirche mussten sich diejenigen, die die Kommunion empfangen wollten, einer Art Prüfung unterziehen oder eine Beichte ablegen, damit die Geistlichen beurteilen konnten, ob sie zum Empfang des Sakraments bereit waren. Konsistorien wurden eingerichtet, um das Verhalten der Christen zu regeln und Sünder zur Umkehr aufzurufen. Die Täufer gehörten zu den entschlossensten Anwendern der internen Kirchenzucht; „der Bann“ wurde häufig eingesetzt, um Einzelne vom Abendmahl oder von der Gemeinde auszuschließen und die Reinheit der Gemeinden bekennender Gläubiger zu wahren, die sich der radikalen Nachfolge im Sinne des Evangeliums verschrieben hatten.

Dieser Aspekt des Reformprogramms ist für unser modernes Empfinden weniger attraktiv. In der Tat gibt es umfangreiche wissenschaftliche Literatur, die behauptet, dass die frühneuzeitlichen Staaten sowohl im protestantischen als auch im katholischen Kontext die Kirchenzucht einsetzten, um den Gehorsam der Bürger zu erzwingen (eine Anwendung staatlicher Macht, die das Täufertum ablehnte). Aber ohne jedes System in seiner Gesamtheit verteidigen zu wollen, haben wir doch Beweise dafür, dass die Kirchenzucht nicht nur vom Staat gegen unwillige Bürger angewandt wurde. In Wirklichkeit wurde sie sowohl von den Kirchenoberen als auch von vielen gewöhnlichen Leuten als ein Mittel gesehen, das Leben einem echten Glauben gemäß zu verändern.

Dies mag den Eindruck erwecken, dass die Re-Christianisierung Europas eine eher bedrückende Angelegenheit war. Protestanten und Katholiken waren allerdings gleichermaßen davon überzeugt, dass wahres Christentum Freude bringt. Eines der beliebtesten Mittel zur Verbreitung des Protestantismus war der Gesang. Die frühen Anhänger bauten auf einer weit verbreiteten Kultur des gemeinsamen Musizierens auf, und die Menschen nahmen begeistert daran teil. Sonntags wurde in den Gottesdiensten gesungen, aber vielleicht noch wichtiger war, dass Protestanten zu Hause, in der Schule, bei der Arbeit und beim Spielen Lieder sangen, die ihren Glauben ausdrückten.

Weitere Bemühungen zur Christianisierung der Sozialordnung umfassten neue Systeme zur Armutsbekämpfung in vielen protestantischen Kirchen, die Entwicklung von Schulen, die Nutzung kostengünstiger Druckschriften und Holzschnitte als Massenmedien sowie die neuen und reformierten religiösen Orden des nachtridentinischen katholischen Europas.

Viele dieser Strategien sind auch .für Christen des 21. Jahrhunderts anwendbar, die versuchen, das Evangelium mit ihren Mitmenschen zu teilen. Zunächst einmal die Heilige Schrift: Es lohnt sich, darüber nachzudenken, wie wir uns in die Bibel vertiefen und ihren Reichtum mit anderen teilen können. Die Heilige Schrift ist ein Buch der Verheißungen eines gnädigen Gottes, ein Buch, das Gott als Mittel verwendet, um uns zu ihm zu führen – in Cranmers Worten: die heiligste Reliquie auf Erden!

Wie wird in unseren Gottesdiensten die frohe Botschaft des Evangeliums lebendig? Viele Debatten über die äußeren Aspekte des Gottesdienstes – traditionell, modern oder experimentell – sind letztlich sekundär im Vergleich zur zentralen Frage: Steht die gute Nachricht von Jesus Christus im Mittelpunkt unserer Gottesdienste, im Inhalt der Predigten und im Verhalten unserer Kirche?

Caspar David Friedrich, Wiesen bei Greifswald, 1821–22.

Die reformatorische Verbreitung von Katechismen lädt uns ein, darüber nachzudenken, wie wir Menschen helfen können, den christlichen Glauben auch außerhalb der Sonntagsgottesdienste kennen und lieben zu lernen. Sogar bei langjährigen Christen können wir nicht unbedingt von einem tiefen Verständnis des Glaubens ausgehen. Ich erinnere mich, wie ich vor einigen Jahren einen Kurs für Erwachsene zum apostolischen und nizäischen Glaubensbekenntnis geleitet habe. Am Ende der Veranstaltung kam ein älterer Mann auf mich zu, um mir zu sagen, wie dankbar er war. Denn obwohl er sie jede Woche aufsagt, hatte er seit dem Konfirmationsunterricht vor einem halben Jahrhundert keinen Anlass mehr gehabt, tiefer über die Glaubenssätze nachzudenken.

Heute müssen wir den Menschen vielleicht nicht dazu bringen, die Fragen und Antworten der Katechismen aus dem 16. Jahrhundert auswendig zu lernen. Es lohnt sich aber, die Verfasser der Katechismen als Vorbild zu nehmen, und kreativ und experimentierfreudig bei der Wahl von Form und Medien zu sein, während wir gleichzeitig an den zentralen Glaubensüberzeugungen festhalten. Ihr Ziel, den Menschen die Gelegenheit zu bieten, ihr Wissen über Jesus zu vertiefen, sollte auch unser Ziel sein.

Die Betonung der Kirchenzucht im 16. Jahrhundert mag uns düster erscheinen, aber auch davon können wir lernen. Wie können wir Menschen innerhalb und außerhalb der Kirche helfen zu erkennen, dass der Glaube an Jesus tatsächlich lebensverändernd ist? Wie können wir in einer Welt, in der christliche Institutionen durch die öffentlichen Verfehlungen ihrer Führungskräfte viel an moralischer Glaubwürdigkeit verloren haben, Missbrauch und Fehlverhalten in unserer Mitte reduzieren – ein wichtiges Ziel an sich, aber auch wichtig für das öffentliche Zeugnis unserer Kirche?

Auch wenn die Verbindung von Kirche und Staatsgewalt im postchristlichen Westen nicht infrage kommt, kann man doch etwas von den freiwilligen Zusammenschlüssen innerhalb der größeren Kirchen lernen, wie z. B. den dritten Orden der katholischen Kirche und puritanischen, methodistischen oder pietistischen Gruppierungen. Hier nahmen die Christen am normalen Leben ihrer Ortsgemeinden teil, gehörten aber auch Gruppen an, die ihnen mehr Unterstützung bei der Führung eines christlichen Lebens boten und mehr Rechenschaft von ihnen erwarteten.

Der christliche Glauben besteht nicht darin, sich die Gunst Gottes durch moralische Leistungen zu verdienen. Doch wir dürfen die Hoffnung und Verheißung für uns selbst nicht aus den Augen verlieren: Das christliche Leben verwandelt uns wirklich – unvollkommen, aber wahrhaftig. Gott heiligt sein Volk durch die Kraft des Heiligen Geistes, auf den letztlich jede Erneuerung des Glaubens angewiesen ist.

Und schließlich die Musik: Vor allem sollten wir alle viel mehr gemeinsam singen! Wo liegen die Berührungspunkte zwischen dem christlichen Glauben und der Populärkultur? Wo finden wir die Freude und den Spaß an unserem Glauben, der uns selbst stärkt, und der ansteckend und einladend auf andere wirkt?

Wir sind nicht die ersten, die die frohe Botschaft unter schwierigen Umständen verkünden müssen. Wir sind nicht die ersten, die dem Problem gegenüberstehen, dass das Christentum oberflächlich so vertraut ist, aber gerade dadurch seine Kraft und Heilsamkeit nicht erkannt werden. Auch wir sehen, wie Luther an Amsdorf schrieb, überall „Armut und Not“. Möge Gott uns die Kreativität, den Mut und die Überzeugung schenken, dieser Armut und Not zu begegnen, indem wir den Ruf annehmen, und die Gnade, die wir empfangen haben, mit einer Welt teilen, die dringend diese Botschaft hören muss Botschaft hören muss.